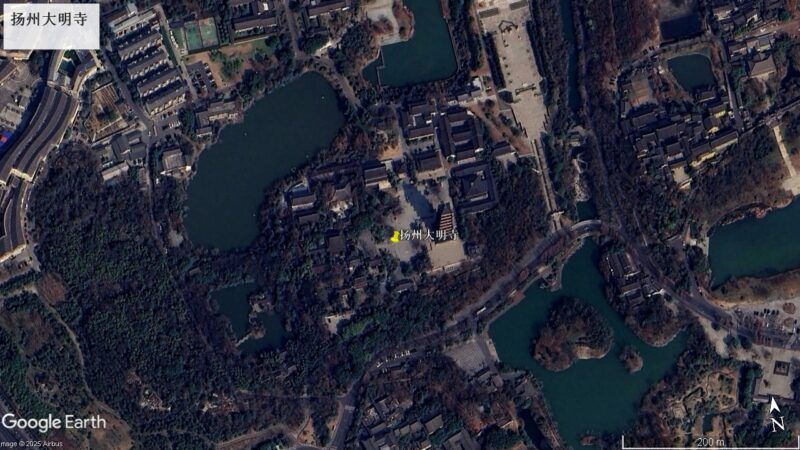

大明寺,因初建于南朝宋孝武帝大明年间(457—464年)而得名,曾是鉴真居住和讲学之所,古有“扬州第一名胜”之说。

1500余年来,寺名多有变化,如隋代称“栖灵寺”、“西寺”,唐末称“秤平”等。据《旧五代史》载,公元887年,庐州刺史杨行密与宣州刺史秦彦对战时,在此扎营。明万历年间,扬州知府吴秀重建大明寺,崇祯十二年漕御史杨仁愿再次重修。清代因讳“大明”二字,一度沿称“栖灵寺”。清康乾盛世,大明寺扩建为扬州八大名刹之首。清乾隆三十年(1765年),乾隆巡游扬州,亲笔题书“敕题法净寺”。咸丰三年(1853年),太平军占领扬州,法净寺毁于战火之中。同治九年(1870年),重建法净寺。1980年,1980年,为迎接鉴真大师像从日本回扬州“探亲”又将“法净寺”复名为“大明寺”。

隋朝仁寿元年(601年),皇帝杨坚为庆贺其生日,下诏于全国建塔30座,以供养佛骨,该寺建“栖灵塔”,塔高九层,是九五之尊的皇家宝塔,宏伟壮观,被誉为“中国之尤峻特者”,故寺又称“栖灵寺”。唐会昌三年(843年),栖灵塔遭大火焚毁。后经僧人募化重建,但屡有圮废。1988年奠基重建,1995年新塔落成。

唐朝鉴真法师曾任大明寺住持,唐天宝二载(743年),律学高僧鉴真大师应日本僧人荣睿、普照的邀请,为弘扬佛法,历经十年艰险,先后五次失败,终在唐天宝十二年-日天平胜宝五年(753年)东渡日本,使大明寺成为中日佛教文物关系史上的重要古刹。

大明寺前的广场,迎面是一座庄严典雅的牌楼,为纪念栖灵塔和栖灵寺而建,四柱三楹,下砌石础,仰如华盖。中门之上面南有篆书“栖灵遗址”四字,为清光绪年间盐运使姚煜手书。

牌楼前面南而踞的一对石狮格外引人注目,石狮按皇家园林规格雕镌,造型雄健,正头,蹲身,直腰,前爪平伏,傲视远方。它们是扬州名刹重宁寺的古老遗物,60年代移至此处。

山门外东偏壁上,面南嵌着一方石刻,上有擘窠书“淮东第一观”五字。此碑石立于清雍正年间,由扬州知府高士钥提议,用宋代著名诗人秦少游赞颂大明寺景观的句意书刻,字由金坛书法家蒋衡书字。

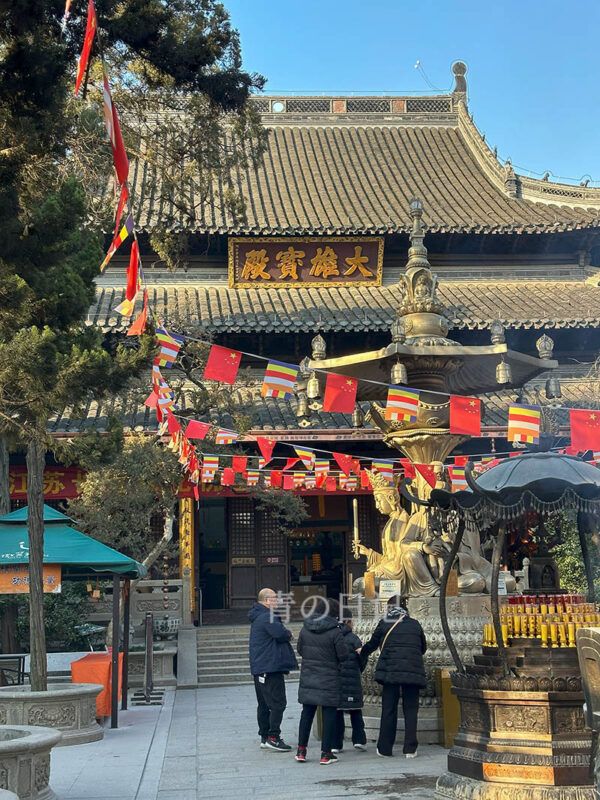

大明寺正门上额的“大明寺”三字是赵朴初集隋代《龙藏寺碑》而镌。

大明寺最有特色的建筑是鉴真纪念堂,纪念堂是根据周恩来总理的指示,为纪念鉴真法师圆寂一千二百周年,由梁思成设计,共包括碑亭、长廊和纪念堂三部分组成,仿日本奈良招提寺(鉴真主持建造,招提是梵语四方之意),于1963年中日两国纪念鉴真圆寂1200周年时奠基,1973年建成。除了国徽和人民英雄纪念碑,鉴真纪念堂是梁先生职业生涯中最后一个发表作品,也是梁思成生前唯一发表完整设计说明的作品。

碑亭内耸立着汉白玉须弥座横碑,正面为郭沫若所书“唐鉴真大和尚纪念碑”,背面为赵朴初撰书纪念鉴真圆寂1200周年的碑文和颂辞,加上设计师梁思成,因而被誉为当代的“三绝碑”。

院中立日本奈良唐招提寺森本孝顺长老所赠石灯笼,2007年温家宝总理在日本国会演讲时说:“在扬州大明寺内有一个石灯笼,它与日本唐招提寺的石灯笼是一对,至今还在燃烧着,象征着中日友谊长明不灭。”

纪念堂保持浓浓的大唐风韵,采用规格最高的庑殿顶,正脊的鸱吻向内弯曲,屋顶坡度平缓、出檐深远,简洁粗硕的斗拱,腰鼓柱、方棂窗都是典型的唐朝木构风格。

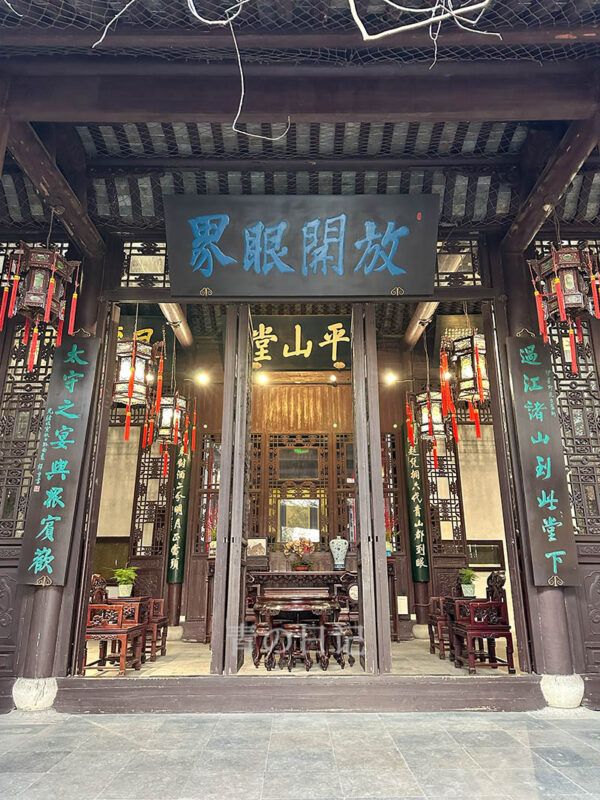

北宋庆历年间,欧阳修任扬州太守时建平山堂。堂前花木扶疏,庭院幽静,凭栏远眺江南诸山,恰与视线相平,“远山来与此堂平”,故称“平山堂”。堂前有联曰:“过江诸山到此堂下,太守之宴与众宾欢”,是欧阳修当年潇洒流运的生动写照。

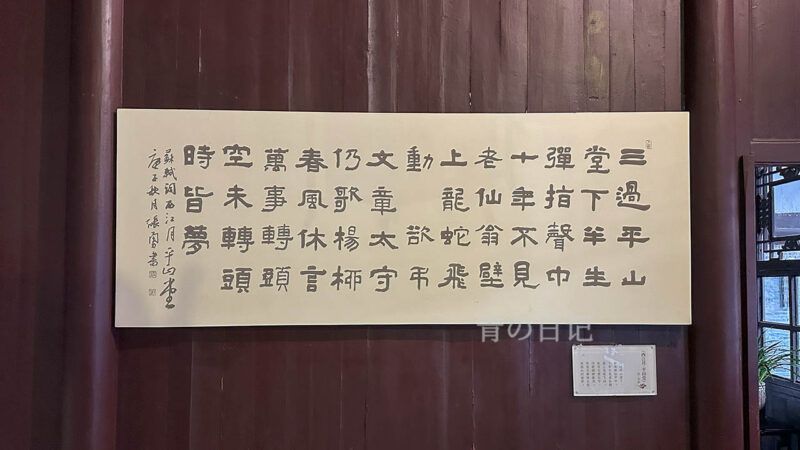

后来苏东坡任扬州太守时,曾经三过平山堂,最后一次时恩师已经离世九年,而平山堂上恩师的墨宝尚存,所以作《西江月·平山堂》:“三过平山堂下,半生弹指声中。十年不见老仙翁。壁上龙蛇飞动。 欲吊文章太守,仍歌杨柳春风。休言万事转头空。未转头时皆梦。”

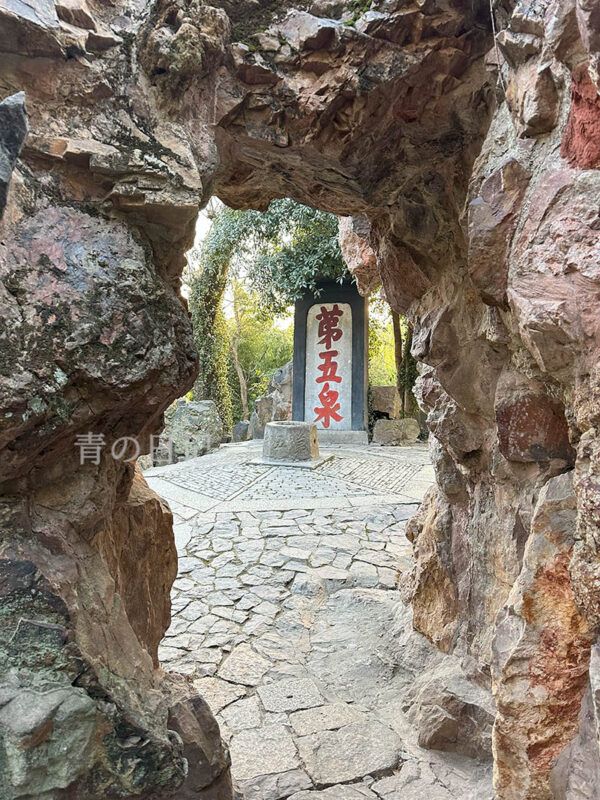

西园,一名御苑,始建于清乾隆元年(1736年),咸丰年间毁于兵火,同治年间重修,1949年后又多次重修。园中古木参天,怪石嶙峋,池水潋滟,亭榭典雅,山中有湖,湖中有天下第五泉。据唐人张又新《煎茶水记》所载,这里的泉水在当时被品评为天下第五。