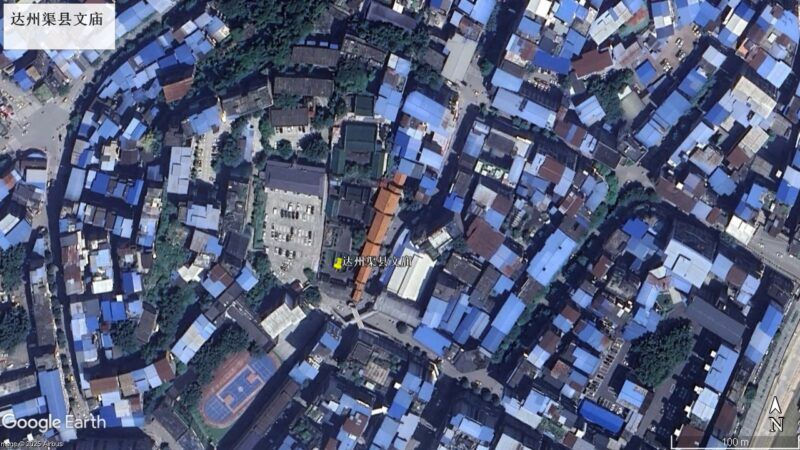

达州渠县文庙,是目前川东北境内唯一留存的古建筑群落。

公元前479年,孔子故去,次年鲁哀公于孔子旧宅立庙,庙内藏孔子衣冠琴书,岁时祭祀,至汉200余年不绝,这是中国历史上文庙的开端。公元前195年,汉高祖刘邦亲至曲阜祭祀孔子,成为中国历史上第一个祭孔的帝王,文庙开始了自家庙向国庙转变的步伐。公元489年,北魏孝文帝于今山西大同修建了第一座曲阜家庙之外祭祀孔子的“先圣庙”,开始了国家行为的修建文庙。唐太宗贞观元年(公元627年)下诏天下学皆立孔子庙,尊孔子为“先圣”,全国范围内的因庙立学或因学立庙由此开始。唐玄宗开元二十九年(公元739年)封孔子为“文宣王”,宋真宗祥符五年(公元1012年)改封孔子为“至圣文宣王”,元武宗大德十一年(公元1308年)加封孔子为“大成至圣文宣王”,各地修建文庙蔚然成风。清朝是修建文庙的鼎盛时期,自康熙至宣统九任帝王,每任登基前都要至北京国子监辟雍讲学一次,大成殿书匾一方,并要求各地文庙效仿摹制,至清末全国共建文庙1560余处。

文庙最先是祭祀孔子的场所,后成为融祭祀与官学为一体的场所。文庙的修建是官府行为,文庙的建制是国家规定,文庙的祭祀是政务之一,文庙是县、府、州学及国子监所在地,这些都决定了文庙的作用与地位。

渠县,古属賨国,秦置宕渠县。1376年(明洪武九年)更名渠县。历年文风极盛,对孔子的尊奉特别推崇。渠县文庙北宋始修,元、明几毁几建,现存文庙始建于清康熙二年(公元1663年),至道光元年(公元1821年)成现在之规模,历康、雍、乾、嘉四帝,共计158年之久,为三进四合院院落式建筑,依山取势,中轴线对称布局,主要建筑有万仞宫墙、泮池、棂星门、戟门、大成殿、东西庑、启圣殿等。

万仞宫墙,建于清乾隆五十九年(1794年),文庙建筑之南始端。正背面皆书“宫墙万仞”,取子贡“夫子之墙数仞,不得其门而入”之语命名。宫墙两边的大门左为“圣域”门,右为“贤关”门。

泮池取自古礼“天子辟雍,诸侯泮宫。”渠县文庙泮池,建于清乾隆四十八年(1783年),呈半月形,池上三桥九洞,正中桥头为精雕蟠龙。桥护栏雕刻文房四宝、花鸟虫鱼、祥云怪兽等。中桥两头为精雕蟠龙,只有状元衣锦还乡才可过此桥,寓意金榜题名,独占鳌头。两旁的二桥,也只有功成名就的读书人,才够资格过一趟,称做“游泮”,且要举行一定仪式,即所谓“泮水生香”,始能走过。

棂星即灵星,为天上之天田星,用于文庙乃是推崇孔子可比上天,又因灵星“主得士”而和官学功能相合。棂星门,建于清乾隆五十九年(1794年),为六柱五间式石质建筑,穿斗式架构。立柱顶端雕蟠龙,昂首朝天,牌坊正中刻“棂星门”三字。牌坊通体均雕有图案,皆为镂空雕,有二龙戏珠、双凤朝阳、仙鹤穿云、五蝙归真、麒麟送书、鱼跃龙门等图案。民国《渠县志》记棂星门“雕刻精美,绝川中未曾有之”,誉为“蜀中牌坊之首”。

戟门,棂星门后大成殿前的第二道门,以古制列戟得名,多以大成殿命名为大成门。大成门一般有左中右三门,中门只允许一甲(状元榜眼探花)或者县教谕等文庙官员入门。其他进士举人秀才只能入左右两门,没有功名的,不能入大成门一步。大成门在有的地方文庙叫“戟门”,据说是取“刀枪剑戟不入此门”之意。

大成殿,即祭祀孔子之殿堂,其名取《孟子》“孔子之谓集大成。”也和孔子所得“大成至圣先师”封号相符,嘉靖时曾更名为先师庙(少数地方仍持续沿用)。其内部正中供奉孔子神龛,两侧立四配(曾子、颜子、子思、孟子),再外两侧各六神位奉十二哲(子骞、仲弓、子贡、子路、子夏、子若、伯牛、子我、子有、子游、子张、朱熹),共有十七个神位在殿内。大成殿通常情况为文庙内规格最高的建筑。

大成殿,为单檐硬山式琉璃瓦屋面建筑 ,龙饰琉璃脊。面阔五间20.45米,进深五间13.05米,通高15.63米,为穿斗、抬梁式混合结构,立面造型以前檐下加一披檐形成廊道,使其正面呈重檐式,两侧为多级封火墙,高出大殿屋面,地方色彩浓厚。殿前设月台,须弥座式样。周围均雕有各式图案。