承恩寺,是一座汉传佛教寺院,取义“承天恩泽”。据说500年来,承恩寺一直闭门谢客,被称作“北京最神秘的寺庙”。

相传,承恩寺所在处早在唐朝武德年间便已有寺庙存在。承恩寺始建于明朝正德五年(1510年),正德八年(1513年)落成,建寺者是明朝司礼监大太监温祥,因此据传这里是锦衣卫的秘密据点。

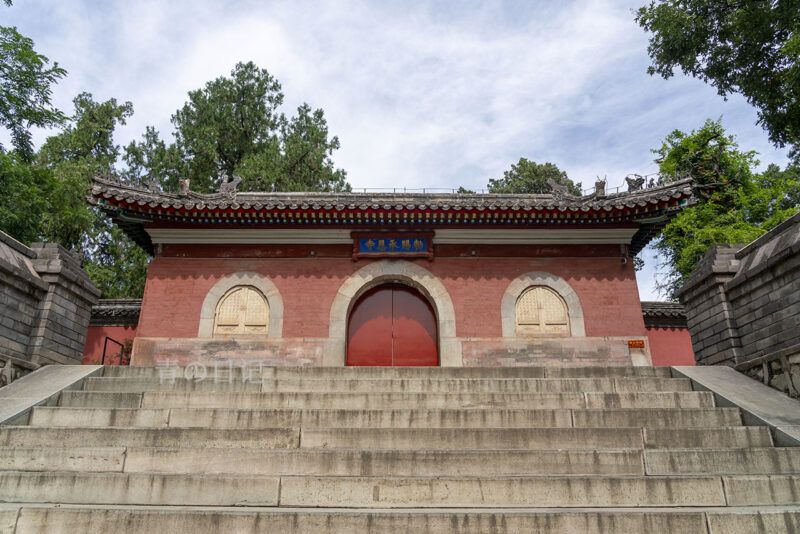

该寺被明朝皇帝敕赐为“承恩禅林”,朱厚照亲赐“敕赐承恩寺”匾额,并下旨“不得干预承恩寺内外大小一切事务”,还“优免一应杂泛的差徭”,禁止在该寺附近兴建房屋。

清朝乾隆二十二年(1757年)、道光二十三年(1843年)两度修缮。清朝的礼亲王将该寺作为家庙,清末醇亲王等权贵多次住宿该寺。

承恩寺建寺后明清两代均保持了“三不”,不受香火,不作道场,不开庙。 至于寺庙的经费,其一,武宗在敕谕中,提到承恩寺有三顷多地,还享受国家优惠政策,维持寺内开销。其二,明代的皇帝例如正德、万历游历或视察石景山时,在承恩寺驻跸,相当于皇帝的行宫。其三,王思任在《游西山诸名胜记》中透露,该寺住持僧是光宗皇帝朱常洛的替身僧,替皇上出家的寺庙,经费自有国家调拨。

承恩寺,还有“三高”:工程级别高,是由司礼监太监温祥亲自督办的皇家重点工程;住持级别高,由僧录司左觉义兼任本院住持;地位高,是皇家敕建寺庙,正德皇帝特敕谕地方政府颁布禁令,不得侵扰承恩寺庙产,不得干预承恩寺内外大小一切事物,也就是说承恩寺建成之日就不对外开放。

承恩寺有五绝,即壁画、碉楼、钟鼓楼、人字柏和下(上)马石。一是山门前完整地保存着一对巨大的上马石,如今在京西己不多见;二是钟鼓楼不是独立的建筑,而是在天王殿左右的转角处起阁,可说独树一帜;三是寺内有棵人字柏,至今枝繁叶茂,在寺庙中不可多得;四是当地有“法海寺的画工,田义墓的石工,承恩寺的地工”之说;五是寺院四角有四座雕楼,这种寺庙格局,极其罕见。

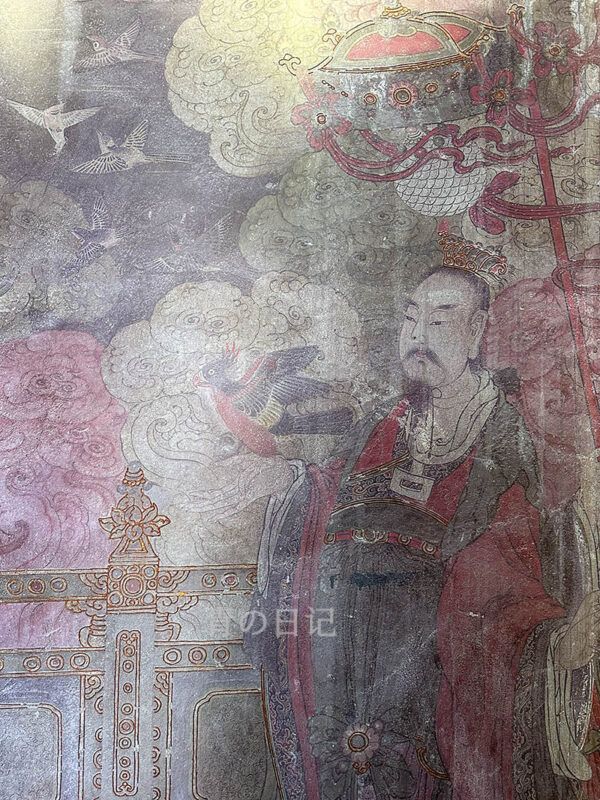

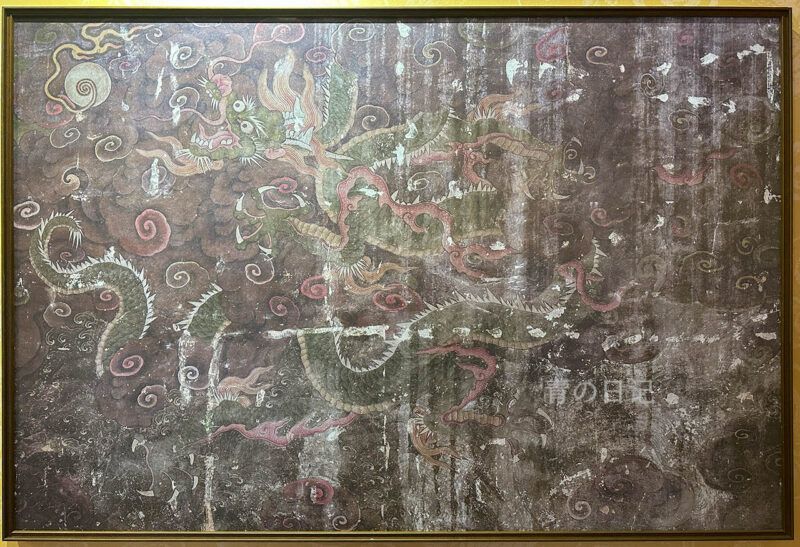

据说舒乙先生看过这两幅壁画,赞赏“这两幅壁画的主题非同小可,和法海寺壁画大不相同。法海寺画的是神,而承恩寺画的是人。前者是宗教的,后者是世俗的。前者是天上的,后者是人间的。”

承恩寺坐北朝南,四周有院墙。由南向北有山门殿、天王殿、大雄宝殿和法堂四进院落,呈“回”字型布局,四角有石砌碉楼,每座10米高,三层,长方形,带有石窗。每座雕楼下面都设有暗道,相互连通。

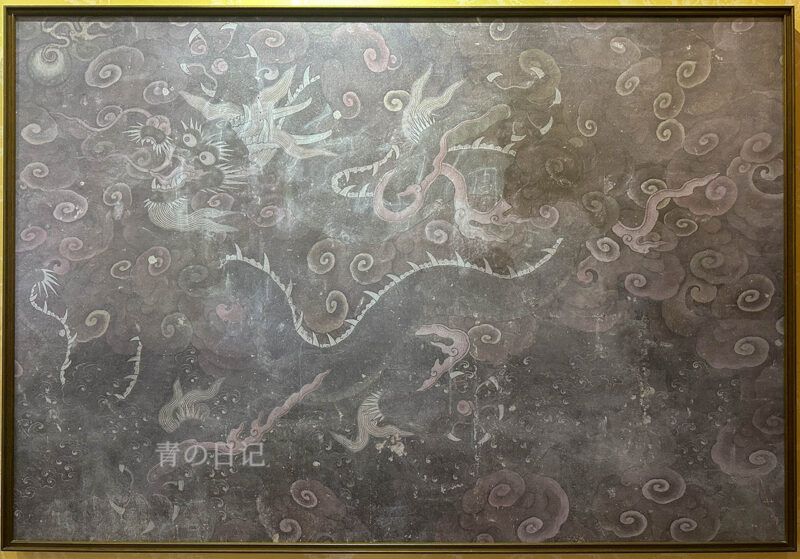

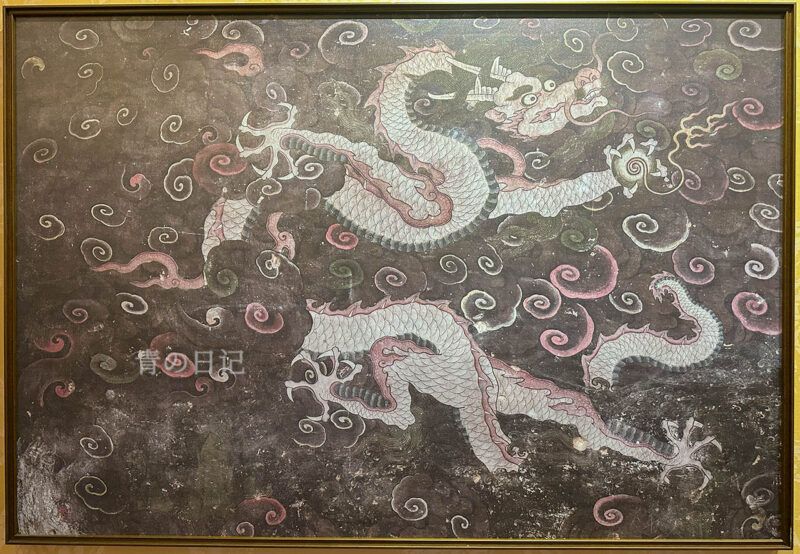

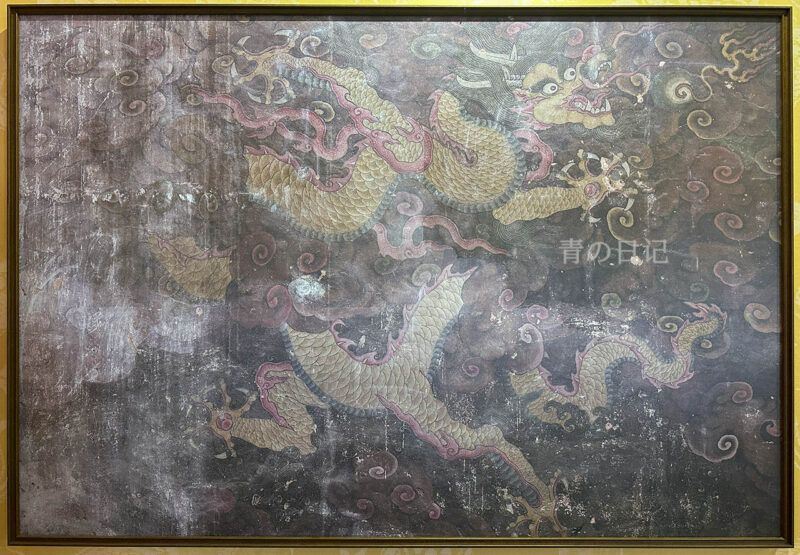

天王殿内,至今完整保存着明代壁画,可能出于壁画保护的目的,殿内并不开放,只能在展厅看到壁画复制品。殿内东西两侧,分别绘有青、白、黄、绿四条巨龙,完全按照传统布局左青龙、右白龙、上黄龙、下绿龙而画,且所画之龙都是皇家才能使用的“五爪龙”,印证了承恩寺与皇家的特殊关系。

北墙上的北门两侧的两幅壁画分别是“帝后放飞图”和“帝后放生图”,画中主角都是皇帝、皇后以及6名陪伴的侍女。这些壁画均采用明代沥粉堆金工艺,虽然比法海寺晚70年,是明代中期的作品,但这两幅壁画也是皇家画师所为,其手法讲究,出手不凡,达到了较高的艺术水平。

明朝时期,为满足庞大统治集团的生活需要,陆续设置了管理宫内事务和宫廷服务的十二监、四司、八局,统称“二十四衙门,其中御用监专职造办宫廷生活用器。清王朝解体后,造办处的工匠流落民间,逐渐形成以金漆镶嵌、花丝镶嵌、景泰蓝、玉雕、牙雕、雕漆、宫毯、京绣为代表的八大绝技,统称“燕京八绝”,充分汲取了各地民间工艺的精华,开创了中华传统工艺新的高峰,并逐渐形成了“京作”特色的宫廷艺术。

2010年,燕京八绝艺术馆在承恩寺安家,2021年7月,寺内“北京燕京八绝博物馆”开馆,承恩寺首次对外开放,当时每日只接待百人,被誉为最难预约的门票。现在每日可预约人数已经扩大,不那么难约了。建议最好约上人工讲解,细致了解燕京八绝技艺和精彩艺术品。