石门山,有巨石夹峙如门得名。石门山石刻是大足石刻中经典的最早的佛道合一造像区,尤以道教造像最具特色。

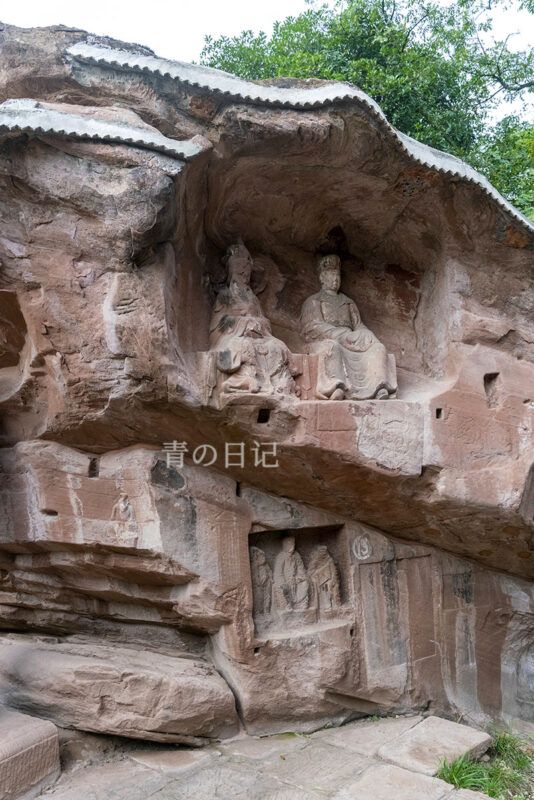

石门山石刻开凿于北宋绍圣元年至南宋绍兴二十一年(1094-1151年),由宋代知名匠师文惟一、文居道、蹇忠进及当地信徒等共同完成,后世略有增补。

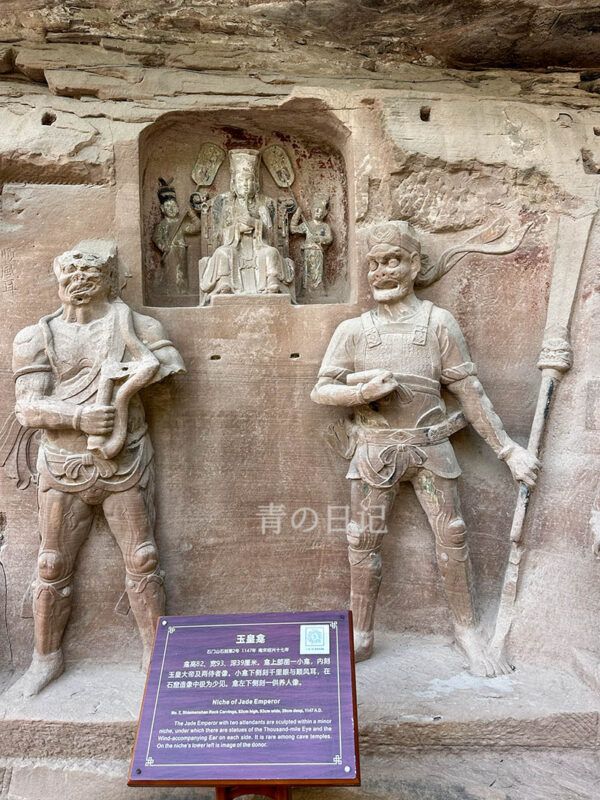

主尊玉皇大帝,戴冕旒,着袍服,捧玉圭,气宇轩昂,跌坐于双钩云头靠背椅上,有似人间帝王高高在上。左右侍者像,手握长柄方扇,举持身后。玉皇大帝龛外下部,刻真人大小的千里眼、顺风耳形象,二像身体健壮,肌肉发达,手法极其夸张,给人勇不可挡之势,其形象在石窟造像中极为少见。

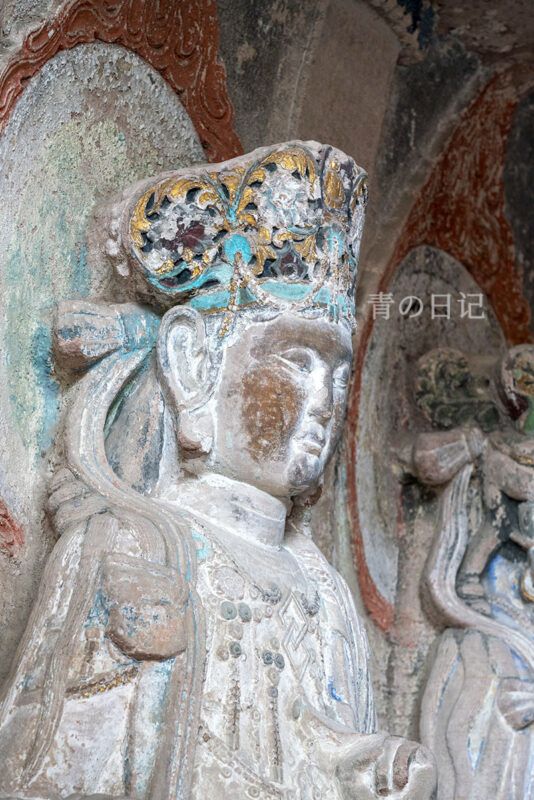

西方三圣和十圣观音方形洞窟于石门山,就如同圆觉洞之于宝顶山。正壁刻无量寿佛坐莲台,其左为正法明王观音,其右为大势王。窟左壁自内至外依次为男供养人、宝瓶观音、宝篮手观音、经卷观音、宝扇观音、甘露玉观音、功德人像。右壁自内至外依次为女供养人、荷花手观音、宝镜观音、莲花手观音、如意观音、数珠观音、献珠龙女。这些观音头戴高花冠,面庞温柔典雅,身躯修长匀称、璎珞蔽体、飘带绕身,头后有圆形的火焰纹头光和舟形的背光,整个观音赤脚站立于莲花之上,显得高雅圣洁,一尘不染,整个洞窟是大足宋代观音造像的经典作品。窟口左右刻四大天王,形体高大,神情威武,身着甲胄;或一头二臂,或三头六臂,手持鞭、剑、轮、弓等法器,尽责护卫道场。

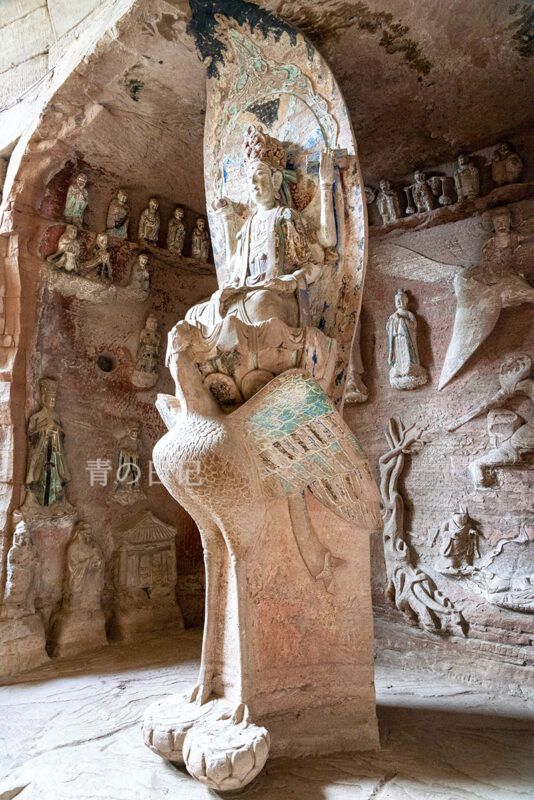

主尊孔雀明王,面容秀丽,神情庄严;一头四臂,头戴花冠,冠带下垂贴胸;胸饰璎珞,内着僧祇支,外着短袖披巾,手臂赤裸,手腕戴镯,身饰飘带,四手握持法器,或拂子,或经卷,或荷苞,或宝珠,端坐于孔雀背负的莲台之上。明王身后,有舟形的火焰纹背光,向上稳健地支撑着窟顶。正壁及左右壁刻佛、菩萨、罗汉、文官、武将等人物数十身以及建筑图像等,更有我们熟悉的“沙荻比丘砍柴”以及“阿修罗、帝释天争斗”的两则情景故事。“沙荻比丘砍柴”的情景刻于正壁下部。比丘沙荻隆冬进深山砍柴,不幸被枯木洞中的黑蛇咬伤,气绝于地;砍柴的斧头遗落在树傍。阿难正巧路过,发现昏迷的沙荻,束手无策;返回禀告孔雀明王。孔雀明王说,“我有《大佛母孔雀明王经》,可解厄运”。于是,阿难手持经卷,解救了沙荻比丘。“阿修罗、帝释天争斗”的情景刻于左壁中部。阿修罗像一头六臂,手持日月、兵刃,脚踏祥云,倾身前行,显得神勇无比。帝释天头束发髻,身着甲胄,腰间系带,手持利剑,双足踏于祥云之上,且战且退。二像交战,刀光剑影,短兵相接,难分难解的场景,令人叫绝。壁面上部,还刻有光头十八罗汉形象,神情各异,姿态不一,或站或立,或坐或握,或合十当胸,或持物于前,让人喜不自胜。

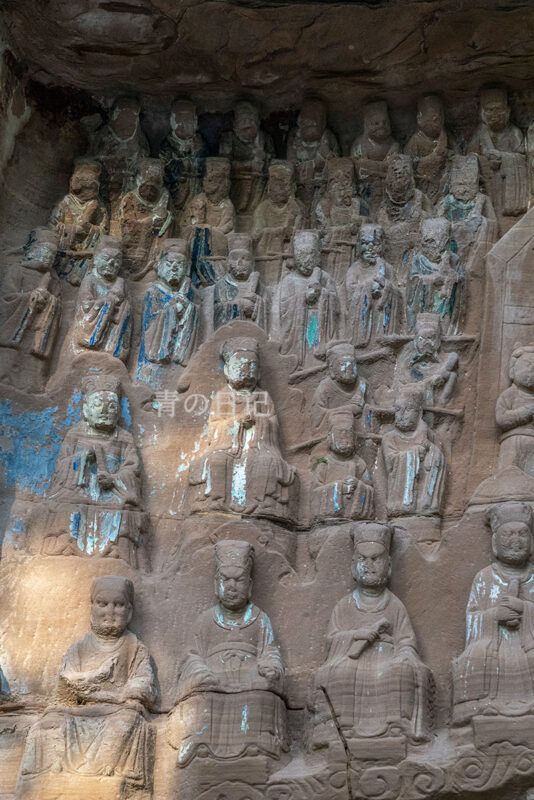

窟内正壁端坐三身帝王像,中为天皇,两侧分别为地皇和人皇。三像皆坐于龙头靠背椅上,头戴高方冠,香袋护耳,着宽袖大袍,双手在胸前捧笏。在三像头上方的圆形龛内,刻道教的“三清”尊神。在三皇像两侧,左侧站立捧笏官员像,右侧站立抱圆筒状器物侍女。在窟正壁转角处和左右两侧壁皆有雕像。在正壁左右转角处站立两身护法神将,据考左壁为天蓬,右壁为天猷元帅。左壁造像现保存完整,分为上下两层,上层刻有二十八身像,或抱如意,或捧笏站立;下层为六身站像,其中,从天蓬元帅左侧有四身文官像,前三身头戴方冠,第四身头戴幞头,四像皆身着长袍,腰间有垂带,双手捧笏,面容俊秀,温文尔雅。第五像为真武大帝,额有束发箍,身着甲胄,右手持剑,赤足站立一龟背上,龟旁有一蛇。第六像又是一身文官像,头戴展脚幞头,双手捧笏。右壁造像多己残毁,其排列方式和左应对称。该窟造像内容丰富,雕刻技艺精湛,被赞誉为“宋代道教造像的绝巅”。保存有宋代颇为信奉的“四圣”造像,即正壁转角处的天蓬和天猷元帅,左壁的真武大帝,以及右壁现残毁的翊圣。其中,天蓬元帅身高186厘米,面目狰狞、威武凶猛,头戴高顶束方冠,身穿铠甲,足蹬战靴,身有三头六臂,分别持有印、弓、铃等,之外一手擒一龙。国内类似的天蓬元帅雕像极为稀见,此窟造像保存完好,弥足珍贵。

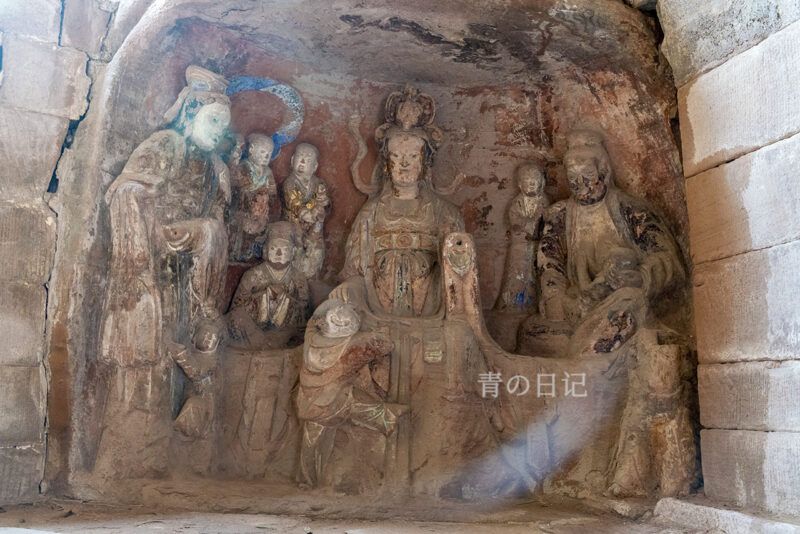

壁面中为东岳大帝及淑明皇后,端坐于双龙头靠背椅上。东岳大帝面净无须,头戴朝天幞头,身着圆领朝服;淑明皇后凤冠霞帔,身着华服;左右各侍立一童子。上部环列众眷属及地狱十王,下部横向刻出牛头、马面等地狱场景。龛内造像多达90余身,或男或女,或老或少,或文或武,或凶神恶煞,或表情威严,或和蔼慈祥,或温文尔雅,或头束发髻,或头戴王冠,或头戴幞头,或双手持笏,或笼手于袖,形象姿态各异,毫不雷同。造像以东岳大帝,淑明皇后居中,左右十王相随,下部地狱场景相伴,众侍者环拱布局,反映出公元10-13世纪(宋代)东岳世家在道教神系中的突出地位。