大足石刻是唐末、宋初时期的宗教摩崖石刻,以佛教题材为主,尤以北山摩崖造像和宝顶山摩崖造像最为著名,是中国著名的古代石刻艺术。这次参观的是宝顶山石刻。

宝顶山是佛教圣地之一,有“上朝峨嵋,下朝宝顶”之说。大足石刻于1999年12月1日成为联合国教科文组织世界文化遗产。

大足石刻最初开凿于初唐永徽年间(公元649年),历经晚唐、五代(公元 907~959年),盛于两宋(公元960~1278年),明清时期(公元14~19世纪)亦有所增刻,最终形成了一处规模庞大,集中国石刻艺术精华之大成的石刻群,其内容为释儒道三教合一,堪称中国晚期石窟艺术的代表,也是中国南方石窟艺术中的顶尖之作,与云冈石窟、龙门石窟和莫高窟相齐名。

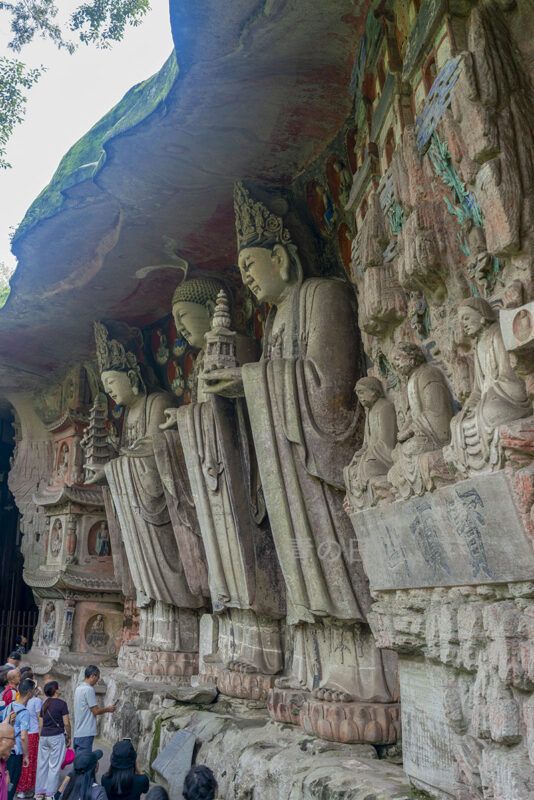

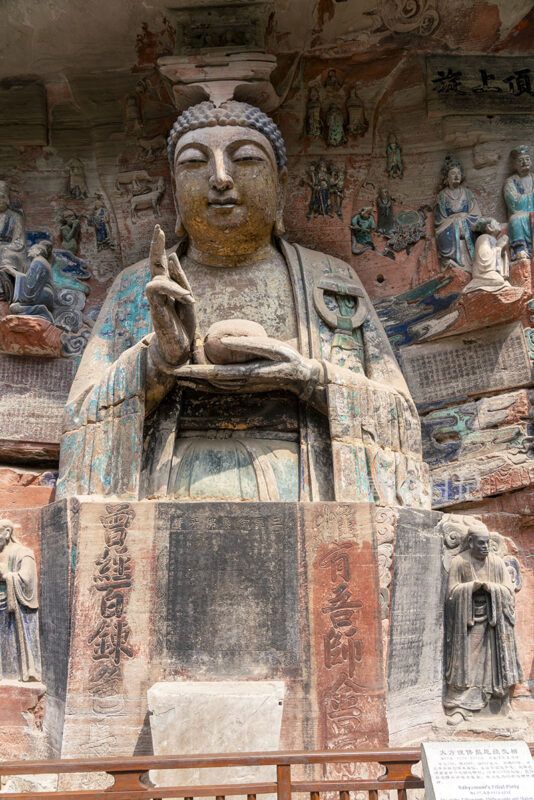

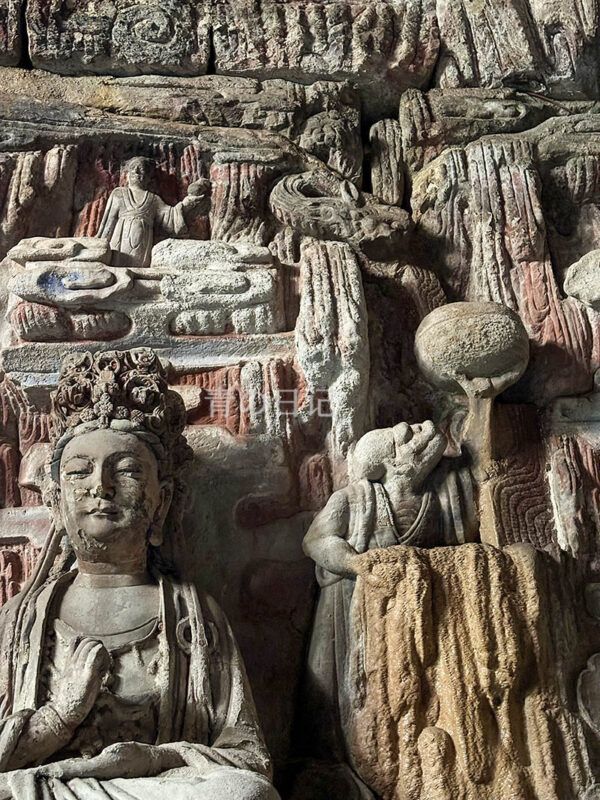

石刻以佛教造像为主,兼有儒、道造像。具有石窟造像的特征,属于石窟艺术的范畴。早期的“庙宇殿堂”式结构,完全是摩崖造像,如大佛湾造像全都裸露在外,与山崖连成一片,给人一种非常直观的感觉。突破了一些宗教的约束,使造像更具人性化。雕刻形式有圆雕、高浮雕、浅浮雕、凸浮雕、阴雕五种,但主要以高浮雕为主,辅以其他形式。不仅有不计其数的各阶层人物形象,以及众多的社会生活场面,而且还配有大量的文字记载,是一幅生动的历史画卷。

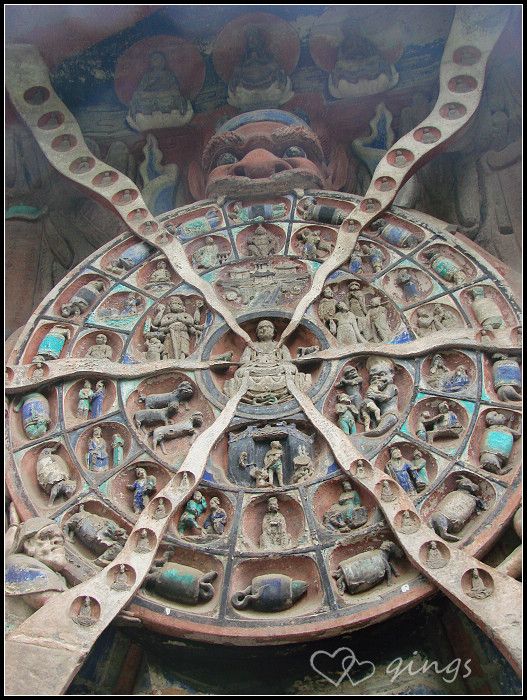

宝顶山位于大足县城龙岗镇东北15公里处,海拔527.83米。宝顶山摩崖造像始凿于南宋年间,四周2.5千米内山岩上遍刻佛像,包括以寿寺为中心的大佛湾、小佛湾造像。以大足大佛湾为主体,小佛湾次之,分布在东、南、北三面。巨型雕刻360余幅,以六道轮回,广大宝楼阁、华严二圣像、千手观音像等最为著名。宝顶大佛湾处有川东古刹圣寿寺,创建于南宋。庙宇巍峨,雕梁满目,坐落于山势峻秀、环境幽雅的林木之中。寺侧南岩为万岁楼,这是一座造型别致的二层飞檐翘角楼阁。

宝顶石刻由号称“第六代祖师传密印”的赵智凤于公元1174~1252年间南宋淳熙至淳佑年间,历时70余年,有总体构思组织开凿而成,是一座造像近万尊的大型佛教密宗道场。

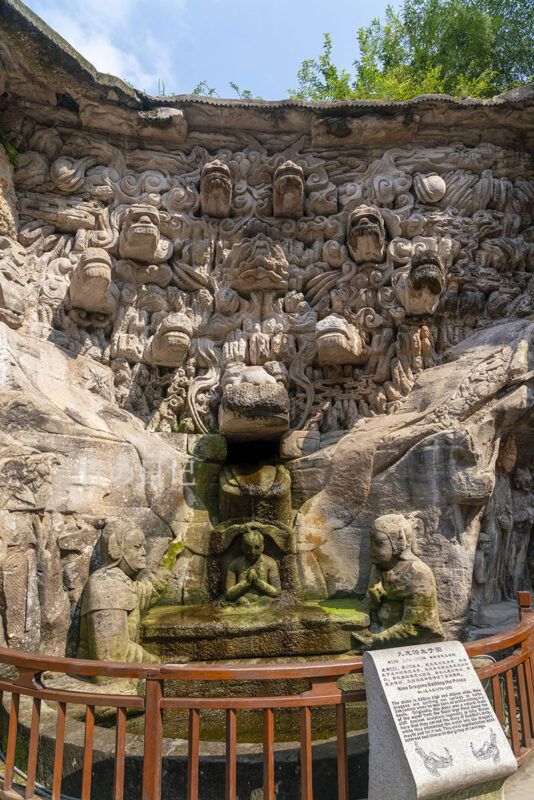

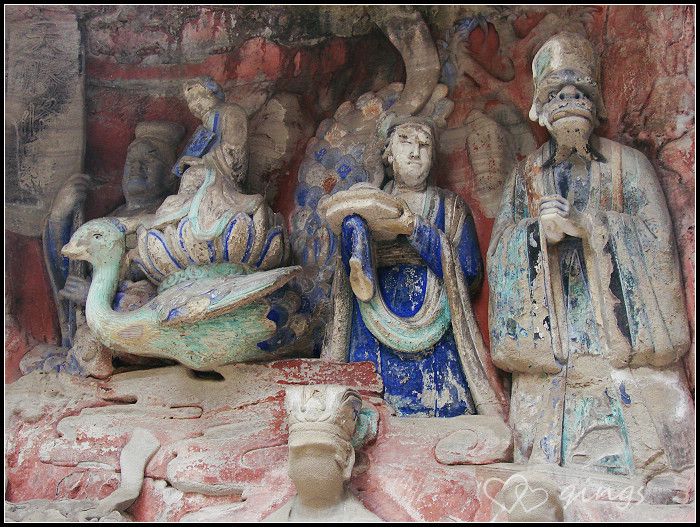

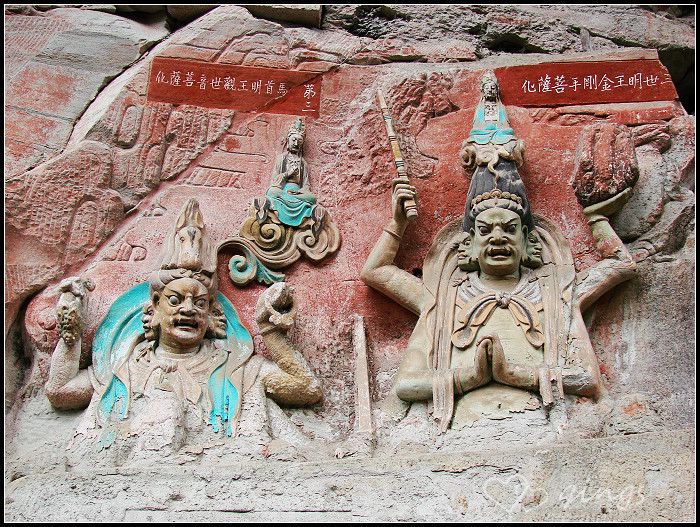

大佛湾位于圣寿寺左下一个形似“U”字形的山湾。崖面长约500米,高约8~25米。造像刻于东、南、北三面崖壁上,通编为31号。依次刻护法神像、六道轮回图、广大宝楼阁、华严三圣、千手观音、佛传故事、释迦涅磐圣迹图、九龙浴太子、孔雀明王经变相、毗卢洞、父母恩重经变相、雷音图、大方便佛报恩经变相、观无量寿佛经变相、六耗图、地狱变相、柳本尊行化图、十大明王、牧牛图、圆觉洞、柳本尊正觉像等。全部造像图文并茂,无一龛重复。

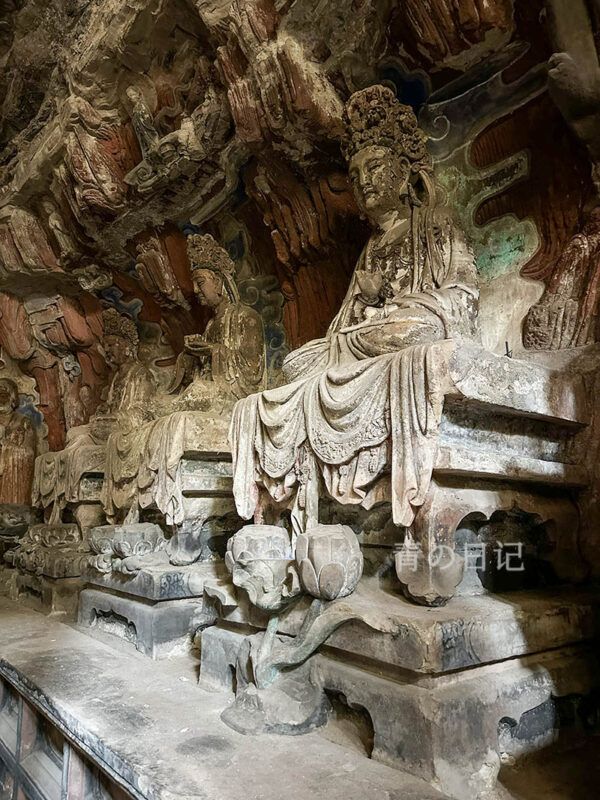

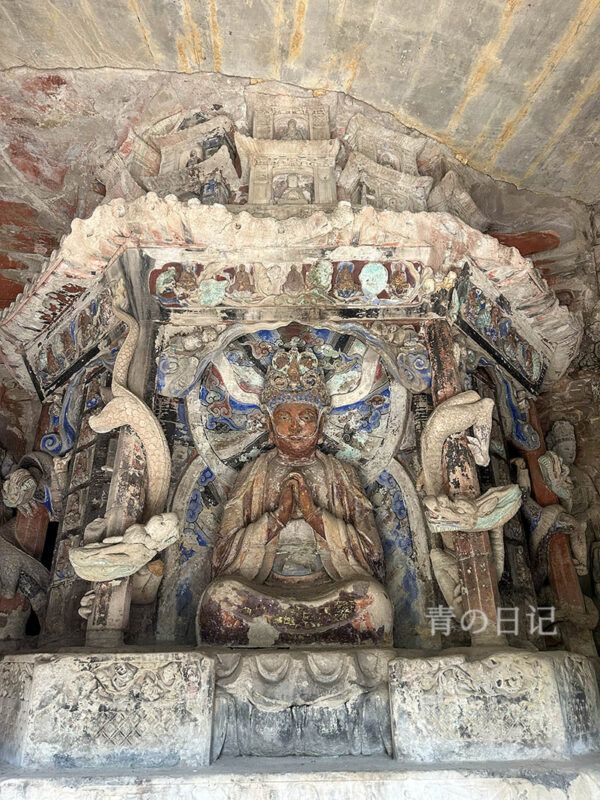

圆觉洞口设伏卧雄狮,洞壁两侧排列十二圆觉菩萨,正前方供奉法身佛、报身佛、应身佛三身像,佛前跪合掌菩萨为十二菩萨化身。洞顶开天窗导光聚焦佛像,右壁刻龙形排水渠,雨水经龙嘴滴入老僧钵盂后由镂空手臂排出。该洞窟为宋代佛教人物雕塑代表,以光影效果、排水系统与雕刻技艺并称石刻艺术”三绝”。

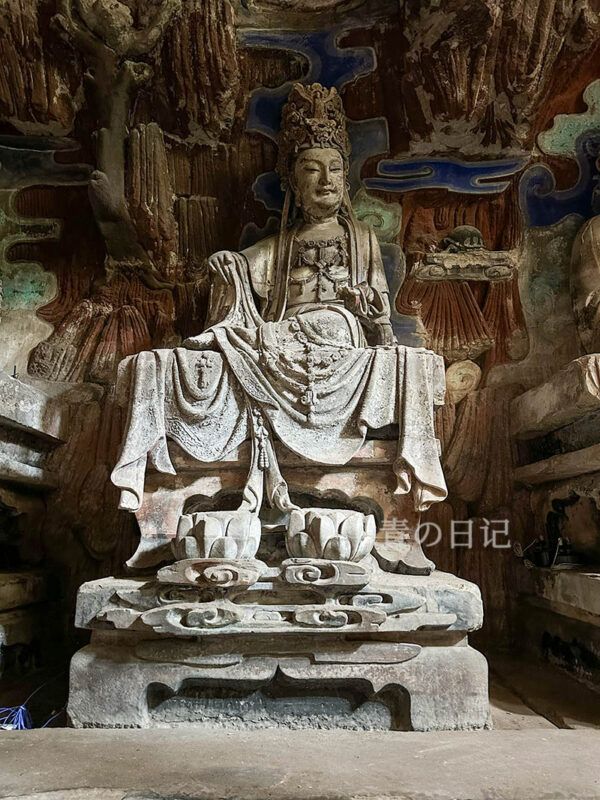

毗卢洞,属宋代佛教密宗石窟造像群。主尊毗卢遮那佛双手结菩提印,周围环绕菩萨、金刚及听法群像,转轮经藏基座刻有弥勒经变故事浅浮雕。窟内现存八身毗卢佛化身像及文殊、普贤等菩萨造像,狮子座下雕有姿态各异的狮群。