柏孜克里克千佛洞,也被称为柏孜克里克石窟,“美丽装饰之所”之意。

唐时被称为宁戎寺或宁戎窟寺,位于吐鲁番市木头沟火焰山处,是高昌石窟的一部分。

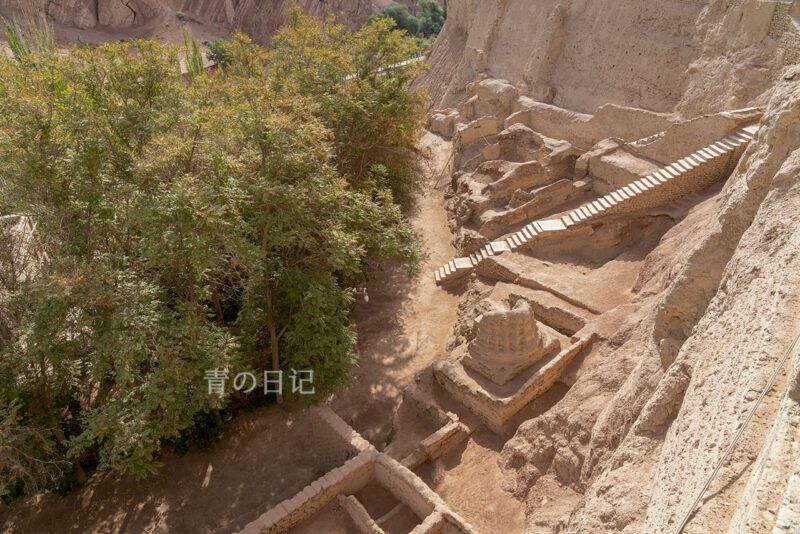

柏孜克里克千佛洞现存洞窟83处,其中超过40处留存有壁画,壁画面积超过1200平方米,内容以佛教壁画为主,也有摩尼教壁画。

千佛洞始凿于麹氏高昌时期,经过唐西州,在高昌回鹘时期成为王室寺院,伊斯兰教在吐鲁番地区广泛传播后千佛洞逐渐衰败。19世纪末,西方国家开始对吐鲁番等地千佛洞进行探查,俄国、德国、英国、日本先后从柏孜克里克千佛洞割取壁画、发掘文物。从中瑞西北科学考查团起,中国开始参与到对柏孜克里克千佛洞的探查、发掘和保护。

回鹘是维吾尔族先民,其主体是隋唐时期的回纥人,744年,回纥首领骨力裴罗受唐朝册封。788年,回纥上书唐朝,自请改为“回鹘”。840年,回鹘汗国被黠戛斯攻破,回鹘人除一部分迁入内地同汉人融合外,其中一支迁往吐鲁番盆地和今天的吉木萨尔地区,于866年建立了高昌回鹘国。

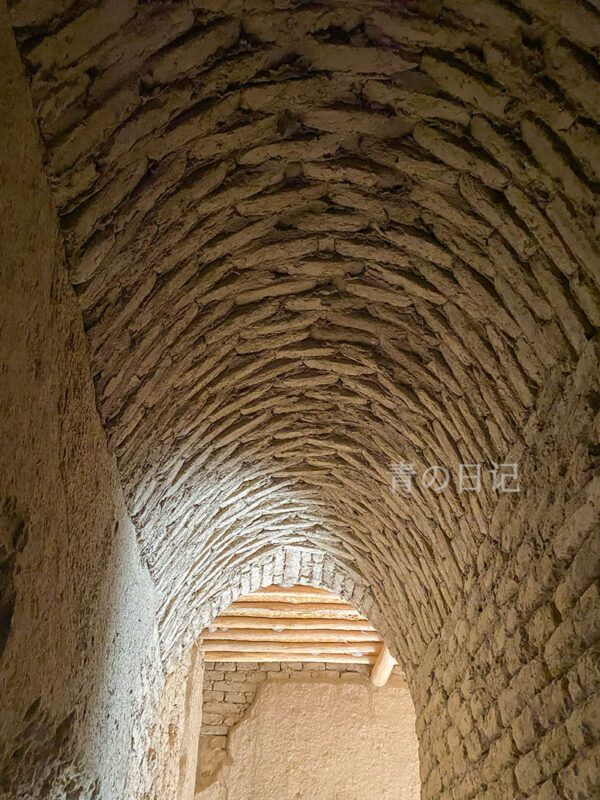

高昌回鹘继承了唐代西州的一整套行政管理体制,并将柏孜克里克石窟作为王家寺院,沿用唐朝时期的“宁戎寺”称号,新修和重建了洞窟,并绘制了大量精美的壁画。

宋代,高昌回鹘尊宋朝为舅,自称西州外甥,经常赴中原朝贡。这一时期的柏孜克里克石窟壁画,深受中原画风的影响,中原新翻译的佛经也极大丰富了绘画的题材与内容。13世纪初,高昌回鹘在西域诸国中率先归顺蒙元,藏传佛教开始传入吐鲁番。13世纪末,高昌回鹘王室东迁甘肃永昌,柏孜克里克石窟衰落为民间寺院。

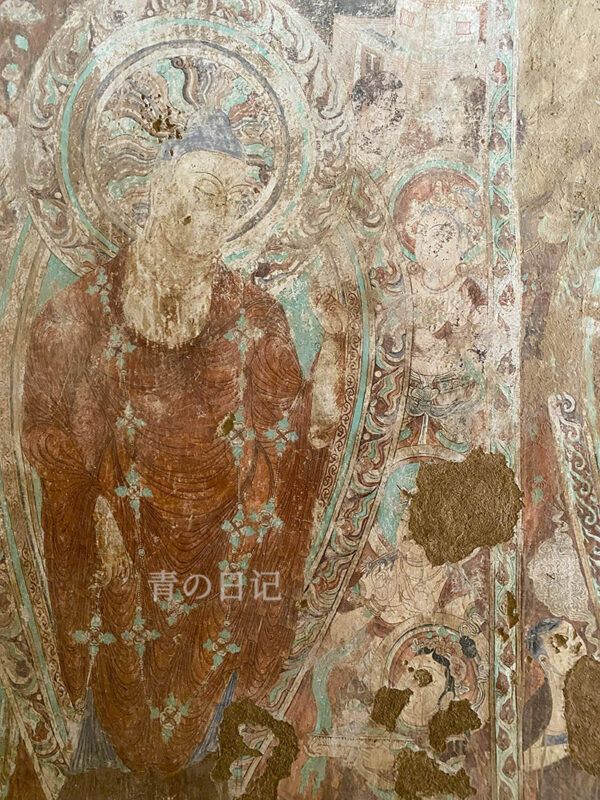

柏孜克里克石窟本身就是石窟艺术“东传西渐”的一个地理节点。石窟壁画以回鹘风格独树一帜,可与敦煌石窟齐名媲美。柏孜克里克千佛洞的壁画多于高昌回鹘时期绘制,这种回鹘风格是融汇了龟兹与中原画风形成的,不仅继承了唐西州的传统,也融合了汉传佛教画风和五代宋元时期的新佛教题材、犍陀罗艺术风格中的屈铁盘丝线条、龟兹壁画艺术里的凹凸渲染元素等。