白马寺,是中国佛教的发源地,是佛教传入中国后兴建的第一座官办寺院,中国、越南、朝鲜、日本及欧美国家的“释源”和“祖庭”。

始建于东汉永平十一年(公元68年)。据传,东汉永平七年(公元64年),汉明帝刘庄在洛阳做了一个奇怪的梦,梦到西方有异神。梦醒后他便派遣使臣到天竺拜求佛法,这一走就是3年。永平十年(公元67)印度二高僧应邀与东汉使者一道,用白马驮载佛经和佛像同返国都洛阳。汉明帝礼重二高僧,安排他们暂住在鸿胪寺(当时负责外交事务的官署)。永平十一年(公元68),汉明帝敕令在洛阳城西雍门外二里御道北修建寺院。为了纪念白马驮经之功,命名为白马寺,“寺”字取于鸿胪寺之“寺”字;之后“寺”便成了中国僧院的泛称。

白马寺自建立后,便成为了中国佛教的传播中心。摄摩腾和竺法兰在这里翻译出了第一部汉语佛经《四十二章经》,后来另一位天竺僧人“昙柯迦罗”又译出了第一部汉文佛律《僧祗戒心》,其他国家的僧侣来此览经求法。

山门外有两匹石马,左右相对,头戴辔络,身置鞍鞯,性情温顺,雕工精细,相传为汉代的驮经之马,实为北宋太师太保魏咸信墓前的石像。民国二十四年(1935年)德浩法师住持白马寺,将石马迁置于山门前。

“山门”是中国佛寺的正门,一般由三个门组成,象征佛教“空门”、“无相门”、“无愿门”的“三解脱门”。

天王殿为高台歇山式建筑,初建于元代,明代重建,殿内正中安置着从故宫运来的雕龙贴金佛龛,内供明代“夹纻”大肚弥勒像像、四大天王像、韦驮天将像等。

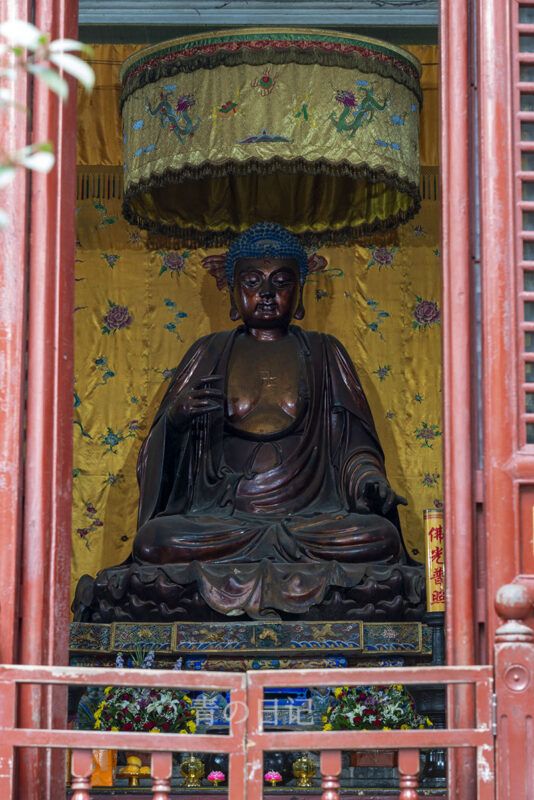

大雄殿始建于唐宋,元代重建,明代改建,内供释迦、阿弥陀、药师“三世佛”,韦驮、韦力二天将,十八罗汉等23尊元代夹纻造像。

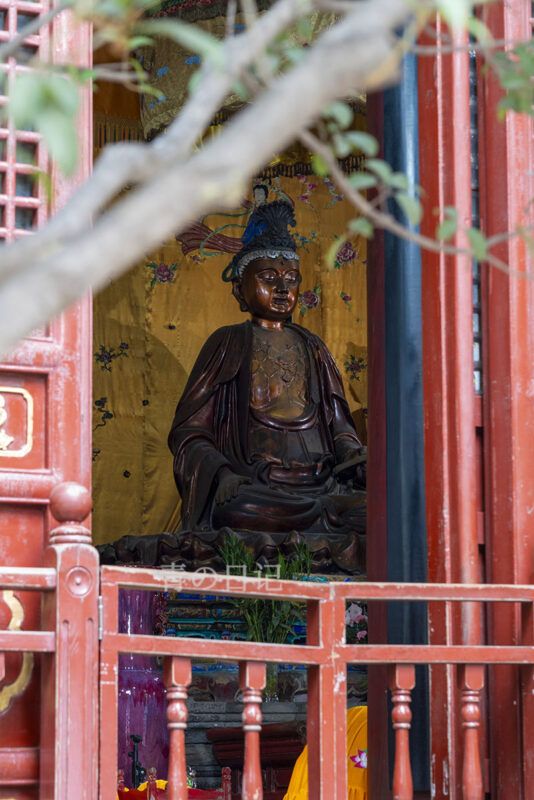

接引殿原为明代建筑,清同治年间(公元1862—1874年)毁于大火。光绪年间(1875—1908年)重建,内供阿弥陀佛及观世音、大势至二菩萨像。

毗卢阁,高耸竖立于清凉台上,是白马寺最后一座大殿,内供毗卢遮那佛、文殊菩萨和普贤菩萨。

白马寺是佛教传入中国后兴建的第一座官办寺院。在白马寺中,来自天竺的两位僧人译出中国历史上第一部汉译佛典——《四十二章经》,这是中国历史上第一次“西天取经”,比唐玄奘早了整整560年。白马寺的创建标志着佛教在中国正式传播的开始,是中国佛教早期传播和佛事活动的中心。白马寺建立之后,中国“僧院”便泛称为“寺”,也因此被誉为“中国第一古刹”,是中国伽蓝之首,自此享“释源,祖庭”之誉,释源是释教发源地,祖庭是祖师之庭。

有“祖庭十古”的说法,它是中国历史上第一座古刹;白马寺的齐云塔是中国历史上第一座舍利塔;中国第一次去“西天取经”的朱士行始于白马寺;最早来中国的印度高僧禅居于白马寺;最早传入中国的梵文贝叶经收藏于白马寺;白马寺的清凉台是中国最早的译经道场;中国第一本汉文佛经《四十二章经》在白马寺译出;中国第一本汉文戒律《僧祗戒心》始译于白马寺,并最早在洛阳立坛传戒;中国第一场佛道之争发生于白马寺;第一个汉人比丘朱士行受戒于白马寺。