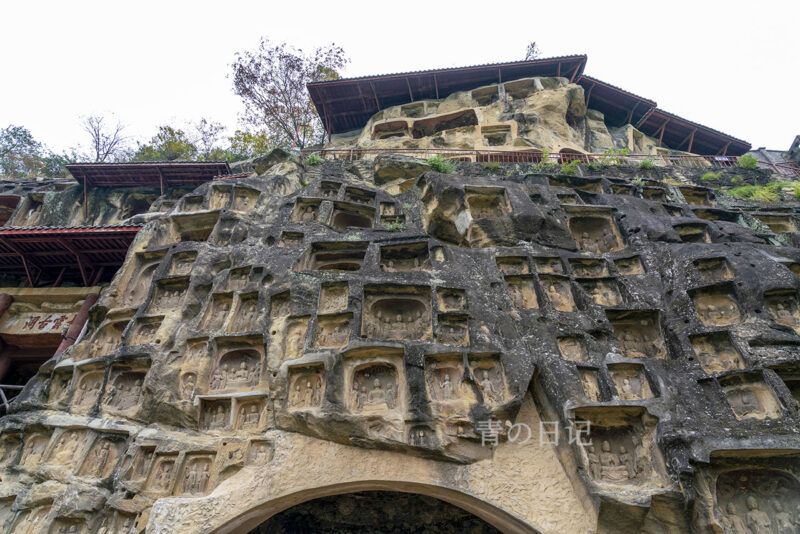

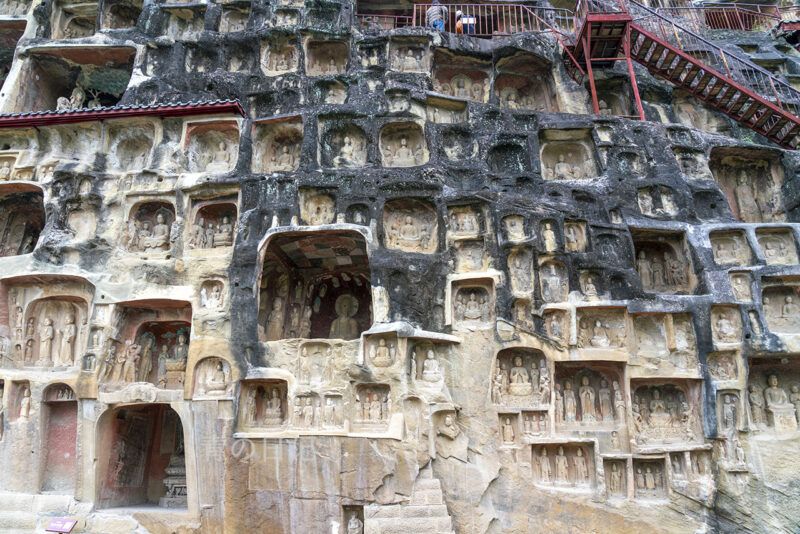

千佛崖位于嘉陵江东岸,金牛古蜀道上,佛龛层叠分布,密如蜂巢,历史悠久,雕刻技艺精湛。

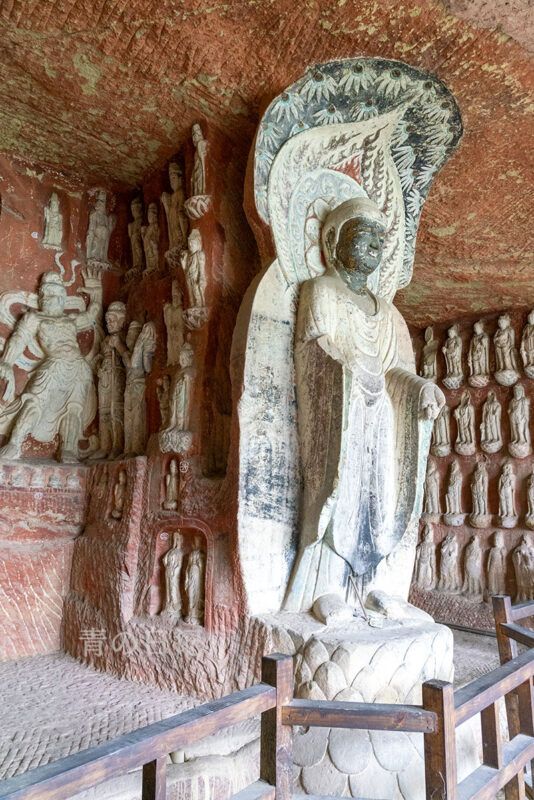

广元古称利州,是唐代女皇武则天的出身地。白马寺主薛怀义等12名和尚为迎合武则天而著《大云经》,书著成后由武则天为其作序,武自称是“弥勒佛”降生,把自己捧上了神的地位,又下令各州县营造“大云寺”,以藏《大云经》。

千佛崖石窟始凿于北魏晚期,隋、唐、宋、元、明均有凿建,兴盛于唐朝,止于清代,历经千年,开凿历史之长,居四川首位,也是四川省境内规模最大的石窟群,素有“历代石刻艺术的陈列馆”之称。

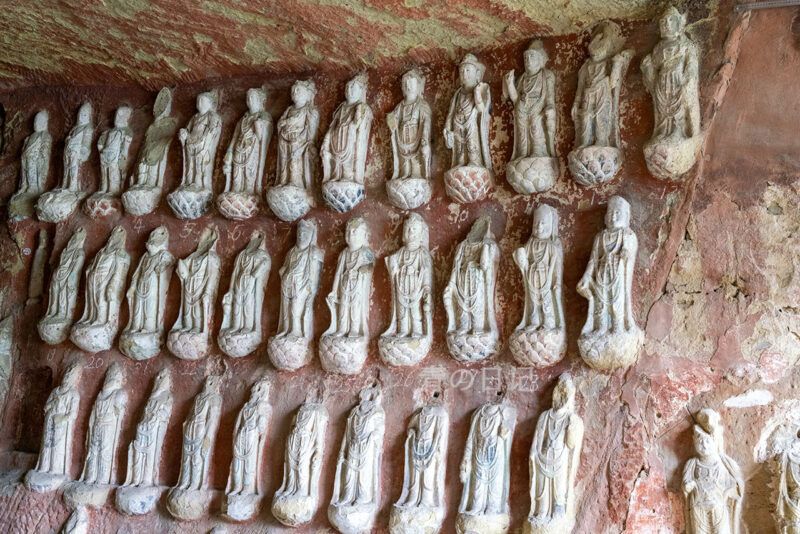

石窟群原有造像一万七千余尊,1936年修建川陕公路时毁去大半,现存佛崖长388米,高45米,龛窟848个,造像7000余尊。

凿石穿崖作殿楹,肖形刻琢俨如生。路临峻壁龛边过,人在危崖栈上行。霭霭云峰当户秀,滔滔江水入檐清。凭谁借问宫中老,曾在人间几变更。——《千佛崖》,察罕不花(元朝)

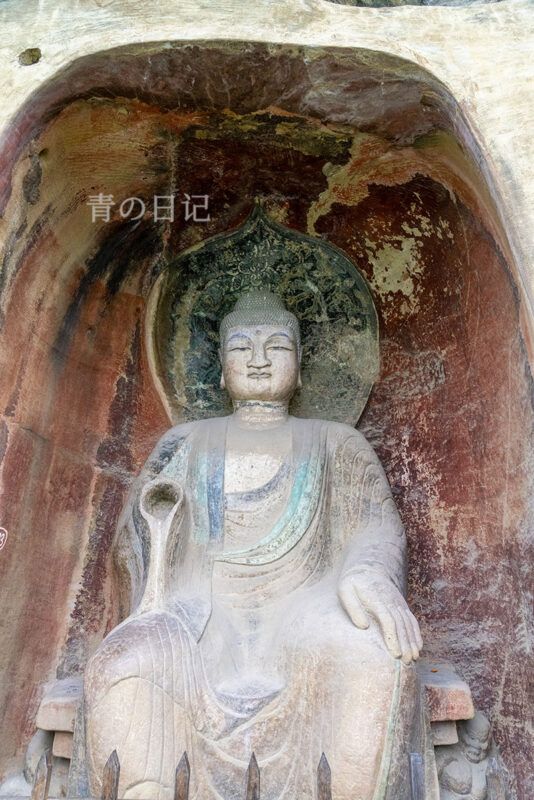

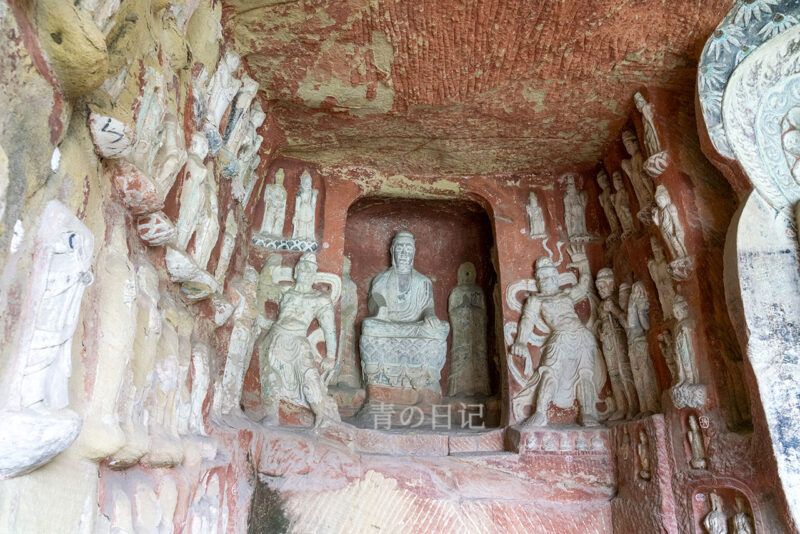

以大云洞为中心,分南北两段。大云洞居于千佛崖中心,规模最大,共有造像234尊,左右两壁雕有148尊莲花观音像,窟正中一大佛立像为弥勒佛,据说是武则天之化身。