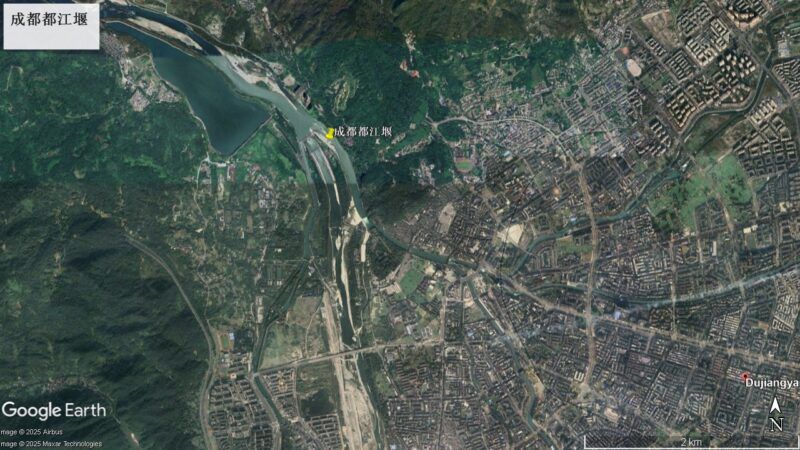

都江堰是中国古代建设并使用至今的大型水利工程,位于岷江上游340公里处。

据《史记·河渠书》、《汉书·沟洫志》记载,都江堰是由战国时期秦国蜀郡郡守李冰及其子于约前256年至前251年主持始建,经过历代整修,两千多年来都发挥巨大的作用。

都江堰的创建,以不破坏自然资源,充分利用自然资源为人类服务为前提,变害为利,使人、地、水三者高度协合统一,是全世界迄今为止仅存的一项伟大的“生态工程”。开创了中国古代水利史上的新纪元,标志着中国水利史进入了一个新阶段,在世界水利史上写下了光辉的一章。都江堰水利工程,是中国古代人民智慧的结晶,是中华文化划时代的杰作,更是古代水利工程沿用至今,“古为今用”、硕果仅存的奇观。2000年,都江堰以其为“当今世界年代久远、惟一留存、以无坝引水为特征的宏大水利工程”,与青城山共同作为一项世界文化遗产被列入世界遗产名录。

整个都江堰枢纽可分为堰首和灌溉水网两大系统,其中堰首包括鱼嘴(分水工程)、飞沙堰(溢洪排沙工程)、宝瓶口(引水工程)三大主体工程,此外还有内外金刚堤、人字堤及其他附属建筑。都江堰工程以引水灌溉为主,兼有防洪排沙、水运、城市供水等综合效用。《史记》说,都江堰建成,使成都平原“水旱从人,不知饥馑,时无荒年,天下谓之‘天府’也”。

“鱼嘴”是都江堰的分水工程,因其形如鱼嘴而得名。它位于江心,把岷江分成内外二江。外江位在西,又称“金马河”,是岷江正流,主要用于行洪;内江位在东,是人工引水总干渠,主要用于灌溉,又称“灌江”。鱼嘴决定了内外江的分流比例,是整个都江堰工程的关键。

内江取水口宽150米,外江取水口宽130米,利用地形、地势使江水在鱼嘴处按比例分流。春季水量小时,四成流入外江,六成流入内江以保证春耕用水;春夏洪水季节时,水位抬高漫过鱼嘴,六成水流直奔外江,四成流入内江,使灌区免受水淹。这就是所谓“分四六,平潦旱”。

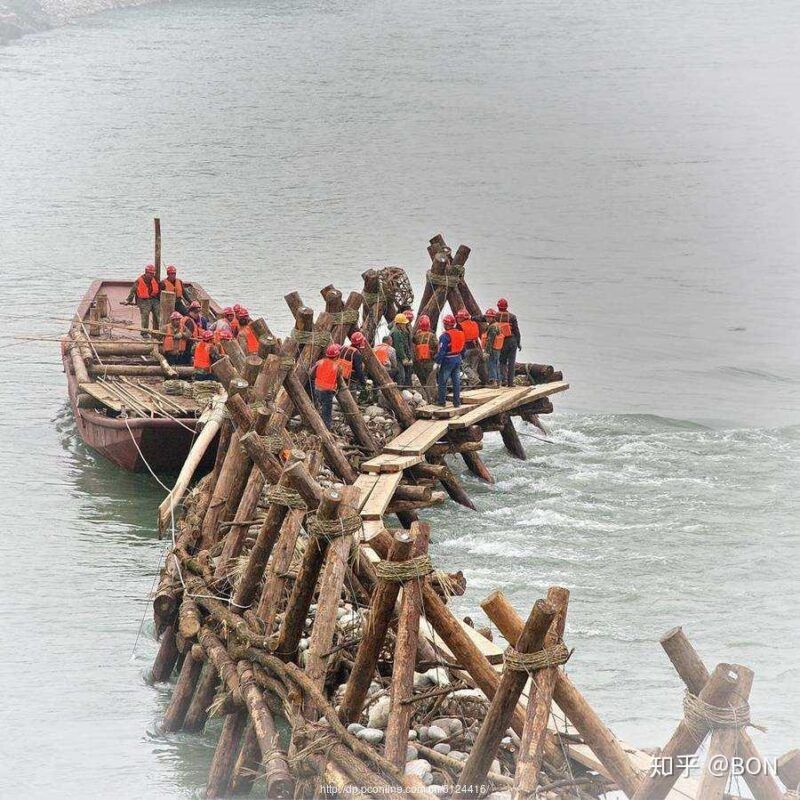

此外,在古代还使用杩槎来人工改变内外两江的分流比例。杩槎是一种以数根圆木为骨架,外覆竹席,内灌泥沙的截流物体。当需要时,只要在一侧的江面放置若干座杩槎,便能减少该侧的水量。一般在春季来水较少时使用这种方法截流外江,增大内江的水流供给,待春耕结束水位上涨后,再砍去杩槎,使水流恢复正常。

飞沙堰起到溢洪排沙的作用,原名“侍郎堰”,唐高宗龙朔年间(661年—663年)筑成,是内江的溢洪排沙通道,故名。飞沙堰是金刚堤下段710米处的一个缺口,位于虎头岩对岸,宽240米,堰顶高过河床2米。飞沙堰将超过灌区需要的江水自行排到外江,使成都平原免受洪涝;又能将水中裹挟的大量砂石利用离心力从这里排到外江,避免淤塞内江、宝瓶口和灌区。治水三字经中有“深淘滩、低筑堰”六字,“深淘滩”即指都江堰渠首内江大修期间飞沙堰对岸的凤栖窝淘淤,深至所埋“卧铁”露出来为止,而“低筑堰”即指飞沙堰的堰顶高程,使超过宝瓶口流量上限的内江水漫过堰顶流入外江。如果遇到特大洪水,堰体会自行溃堤,让江水回归岷江正流。目前为飞沙堰正中的堰顶高程为河床以上2.05米。

李冰凿离堆建宝瓶口,位于飞沙堰下游不远处,起控水作用,即便内江的流量高达3000立方米每秒,宝瓶口的进水量也在700立方米每秒左右。沿金刚堤而下的急流受宝瓶口限流所阻,在口外形成一个洄水沱,即伏龙潭。加上飞沙堰对面突入内江的虎头岩对水流、砂石的导引作用,洪水便连同大量泥沙翻过飞沙堰,排往外江。据当代实测,岷江内江流量超过1000立方米每秒时,便有40%的洪水和98%泥沙从飞沙堰排出。飞沙堰顶高的调节,加上宝瓶口的限流、虎头岩的导引,即可保证引水区既有足量清水,又无洪涝威胁。

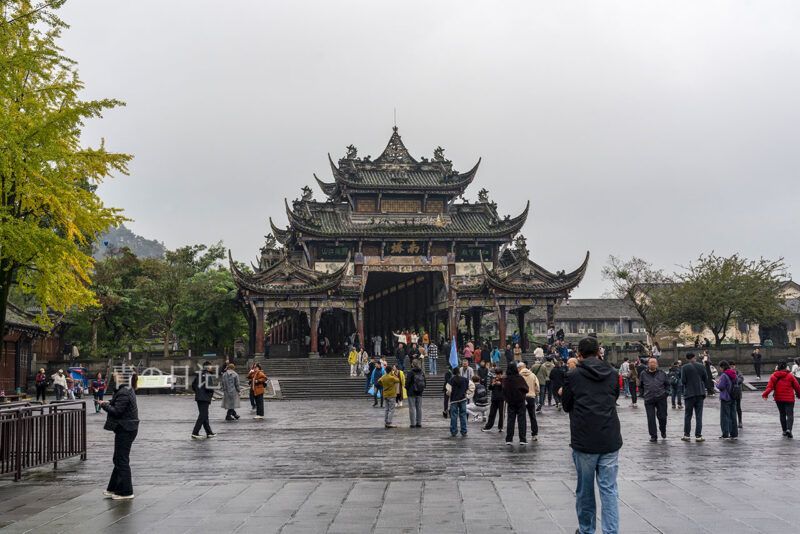

清光绪四年(1878年),县令陆葆德用丁宝桢大修都江堰的结余银两设计施工,建成木桥,名“普济桥”。1958年,桥毁于洪水,1959年重建,更名为“南桥”。桥长约133米,4排5孔,桥长45米,宽10米,各种彩绘、雕梁画栋、民间彩塑、书画楹联融为一体,被誉为“水上画楼”、“雄居江源第一桥”、“览胜台”。

据说这株古树为三国时刘璋部下张松所植,所以取名“张松银杏”,可能是全国唯一一棵以古人名字叫响的古银杏。据说也是当年拍电视剧《西游记》偷吃人参果的取景地。

由于都江堰景区很大,交通也算便利,推荐一个轻松的游览线路,可以不用自驾,从6号门进入,即可在玉垒山高处俯瞰全景,然后拾级而下,过安澜索桥,到鱼嘴,再走栈道至飞沙堰,也就1公里左右,看宝瓶口,再至景区南门即可。