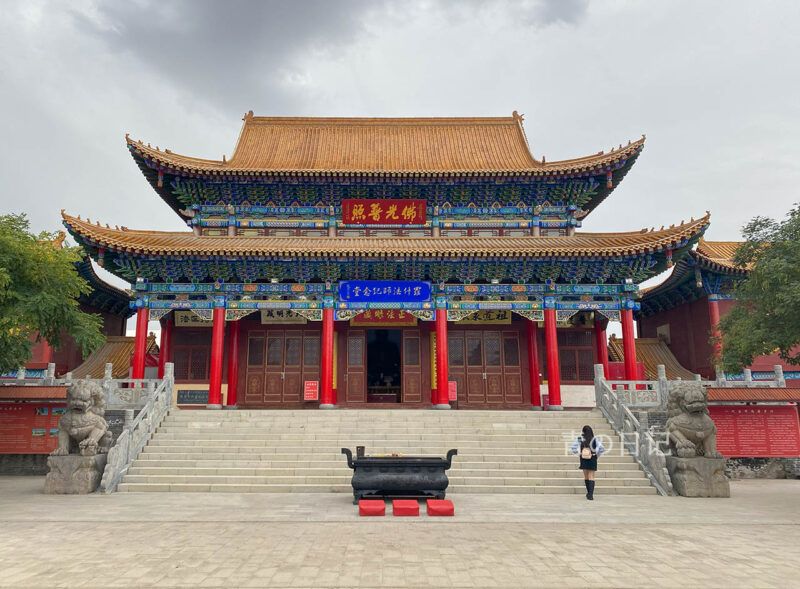

鸠摩罗什寺,是后凉皇帝吕光为安顿鸠摩罗什的身心,召募各地能工巧匠,大兴土木而建的,也是鸠摩罗什初入内地安身弘法演教之处。

武威市,简称“武”或“凉”,古称凉州、姑臧、雍州,汉武帝元朔二年,曾将雍州改为凉州,以地处西方,气候寒凉而得名。自汉武帝派骠骑将军霍去病远征河西,击败匈奴,彰显大汉帝国的“武功军威”命名武威。公元220年,魏文帝曹丕置凉州,以姑臧为州治,并以安定太守邹岐为刺史,这是武威为凉州治所的开始。武威位于河西走廊东端,有“天下要冲”、“国家蕃卫”之称,河西四郡之一,曾经是前凉、后凉、南凉、北凉、大凉、西夏(神宗)的都城,故有“六朝古都、西北首府”,“北有姑臧,南有建康”之称。

鸠摩罗什(344—409年),大师中文译名童寿,是中国佛教史上四大翻译家之首,是中国佛学史上第一个系统深入地用汉语传播佛经的人,开辟了译经史上的新纪元。“色即是空,空即是色”就出自大师之手。(其他介绍参见西安草堂寺、南疆行——D8)

后凉麟嘉元年(公元389年),吕光东归,带鸠摩罗什到凉州。从此,鸠摩罗什就在凉州讲经,大兴佛教,客居达十七、八年之久;公元409年,鸠摩罗什在长安逝世,圆寂前他说:“今于众前,发诚实誓:若所传无谬者,当使焚身之后,舌不燋烂。”后秦主姚兴在逍遥园为他举行了毗荼仪式,以火焚尸,烟销骨碎,但是他柔软的舌头却没有被烧毁,烧成了舍利。

为纪念鸠摩罗什,唐代尉迟敬德为其在凉州讲经处设寺建塔,并遵遗愿将鸠摩罗什的舌舍利埋葬于塔下。整座寺院在唐代时期得到大力扩展,明、清皆有修葺。1927年寺毁于大地震,罗什塔当时也塌了多半。

1934年重修现塔,八角12层,空心,高32米,塔底周长25米,全部用条砖砌成。四周用砖砌花栏为墙,门东向,从下起第三、五、八层均有门,顶层东设小龛,内有佛一尊。层层施平砖叠涩式腰檐,角俱翘首,下系风锋。塔刹垂脊上直施覆钵,宝盖周围有圆光,下系以风锋,顶为葫芦式铜质宝瓶。塔金碧辉煌,巍峨高耸,与武威城东北隅的双塔遥遥相望,构成“文笔三峰”,为凉州八景之一,也是中西文化交流之见证,是研究五凉文化、汉传佛教、西域佛教的珍贵遗存。