苏公塔,位于吐鲁番市木纳尔村,建于乾隆四十三年(1778年)。

17世纪中期,吐鲁番地区虽然受到阿巴和加的叶尔羌汗国的影响,不过也向清政府的朝贡并进行贸易,吐鲁番的统治者名义上的地位和权威得以保持。17世纪末,准噶尔汗国开始攻击并统治了叶尔羌汗国,吐鲁番随之归附于准噶尔汗国,但依然保持着与清廷的朝贡与通商关系。康熙三十五年(1696年),哈密札萨克和硕亲王率部归附清廷,康熙五十九年(1720年),靖逆将军富宁安进驻辟展,吐鲁番部族开始归附清政府,吐鲁番统治者察合台后裔阿克苏尔坦、宗教领袖额敏和卓先后率部降清。

当时清廷既无法彻底击败准噶尔汗国,又无力固守吐鲁番,加上康熙帝继承人之间的争斗,使得清军不得不从吐鲁番撤出。部分吐鲁番维吾尔人随清军撤回内地(被安置在今山西省左权县境内),未撤出的维吾尔人在额敏和卓的率领下,继续在鲁克沁一带屯田、生活。雍正九年(1731年),准噶尔部开始围困鲁克沁,围城超过40天,额敏和卓数次抵抗围城部队的进攻,直到清军抵达,准噶尔部方才退军。为避免继续受到准噶尔部的围困和袭扰,清廷再次向吐鲁番提出内迁计划,于是额敏和卓率吐鲁番维吾尔群众于雍正十年(1732年)十月开始,分批迁至瓜州,额敏和卓也因此被封为扎萨克辅国公。乾隆二十年(1755年),在清军击败达瓦齐的战役中,额敏和卓曾派出300名维吾尔士兵随军出征。乾隆二十一年(1756年),离乡数十载的吐鲁番居民回到了故土。回到吐鲁番的额敏和卓继续协助清军征讨大小和卓,参与库车之战、协助清军占领叶尔羌、喀什噶尔等南疆地区。额敏和卓先后进爵为贝勒、多罗郡王,画象陈列在紫光阁里,乾隆皇帝亲笔题词:“吐鲁番族,早年归正。命赞军务,以识回性,知无不言,言无不宜。其心匪石,不可转移。”

苏公塔正是吐鲁番郡王苏来满二世为纪念和表彰其父,清朝吐鲁番王府第一代郡王、大清辅国公、参赞大臣额敏和卓的功绩而修建的,为清代维吾尔族建筑大师伊不拉音等人设计并建造。

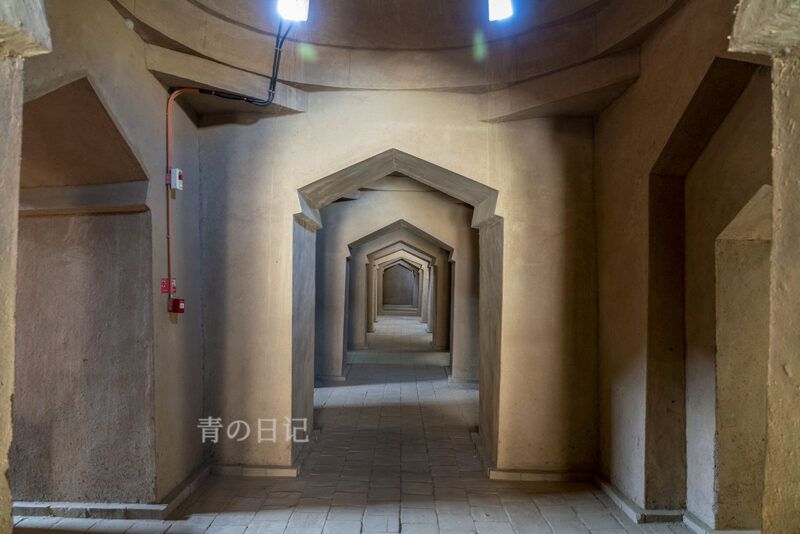

苏公塔主要由门殿、礼拜大殿、宣礼塔等建筑构成,并未用任何花卉纹样作为装饰,建筑群仅采用木材、生土、土砖等为种类不多的建筑材料。

宣礼塔大致为纺锤形,通高36.5米,塔身34.48米,自下而上的横截面半径逐渐减小,底部圆直径11.5米,其顶部有浑圆的顶盖,顶盖上有塔刹,上部圆直径3.8米。塔内既没有基石,也未使用木料,其重量完全由正中的砖砌实心柱支撑,塔内有螺旋式72级台阶可至塔顶。塔身表面砌迭15种不同形状的几何图案,有各式波浪、菱格、团花等。

麻札(墓地)位于苏公塔南侧和西侧的高台之下,额敏家族及家族其他人近百人埋葬于此。

苏公塔是木材奇缺的吐鲁番维吾尔族建筑大师们创造的具有伊斯兰建筑风格的艺术珍品,具有较高的艺术价值。