巩义石窟寺,南临洛水,背依大力山,是北魏皇家石窟最耀眼的尾声。

早在2010年的时候,就去了一次巩义石窟,那时候还不知道它的珍贵。

石窟寺初建于北魏孝文帝太和年间(公元493—499年),原名希玄寺。唐代称净土寺,宋代改称十方净土寺,清代改名石窟寺至今,是中原地区重要的佛教石窟。唐玄奘出家之地。唐太宗李世民等不少皇帝在此礼佛的圣地。

寺中唐刻北魏孝文帝故希玄寺之碑中记载:“待孝文帝发迹金山,途遥玉塞,弯柘弧而望月,控骥马以追风,电转伊涯,云飞巩洛,爰止斯地,创建伽蓝。”

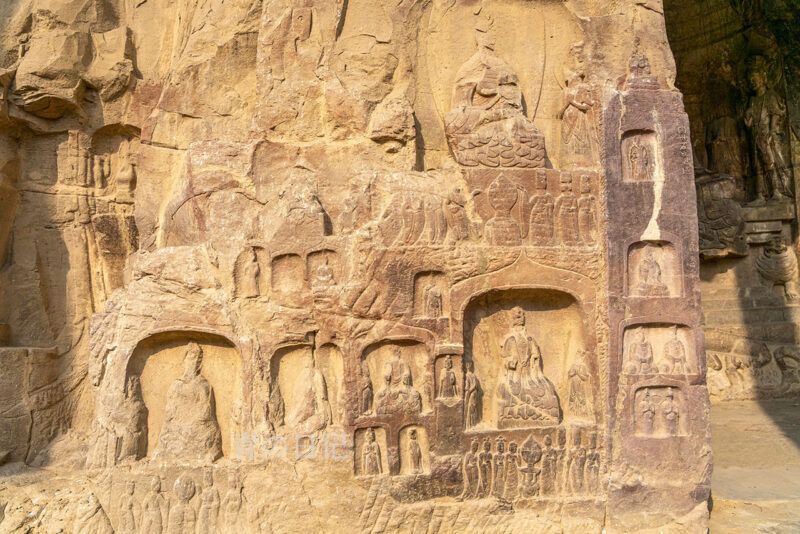

北魏宣武帝时,令工匠造窟刻佛,以后东魏、西魏、北齐、隋、唐、宋各代相继凿窟造像,形成巍然壮观的石窟群。石窟坐北向南,现存洞窟5个,千佛龛1个,摩崖造像3尊,摩崖造像龛328个,碑刻题记186篇,佛像7743尊。

巩县石窟的规模整齐画一,窟室的结构以中心柱为主,周壁整齐地布满千佛图与礼佛图,有很强的规律性,且于窟外壁面上雕塑出力士、立佛等造像。

巩县石窟的中心柱与敦煌石窟较为相近,均为“中心方柱式”,而非云冈石窟的“中心塔柱式”。从中心柱窟的窟形来看,有简化的趋势,敦煌石窟主室中心柱前设有“人”字披顶,但巩县石窟却没有,其窟形趋于方正,且五个洞窟之间的规模也趋于一致。

从窟形的表现方式来看,巩县石窟参照了北魏早期的佛教石窟的窟形,因此巩县石窟上有若干早期石窟的影子,并以早期佛教石窟为基础进行了创新,开创了中心柱窟的新样貌,并且影响了略晚的北齐响堂山石窟与北周须弥山石窟,因此,巩县石窟寺奠定了北朝晚期中心柱窟的发展基础。

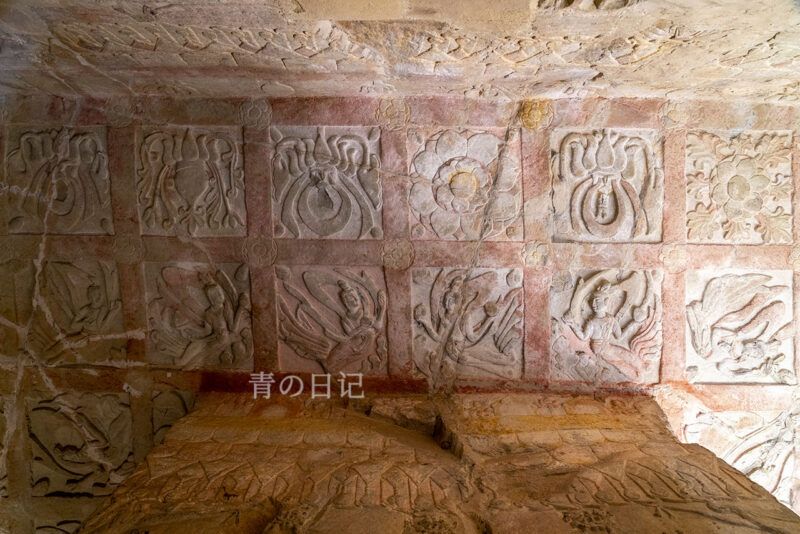

巩县石窟佛像为褒衣博带式,面貌方圆,嘴角上翘,表情宁静,结跏趺坐,褶纹稠叠,有规律地垂于座前,保持着浓重的北魏风格。佛像头光背光纹饰多已模糊不清,背光外侧对称刻飞天、莲花、化生。龛楣多刻火焰纹、七佛莲花、卷草或五边形拱龛。

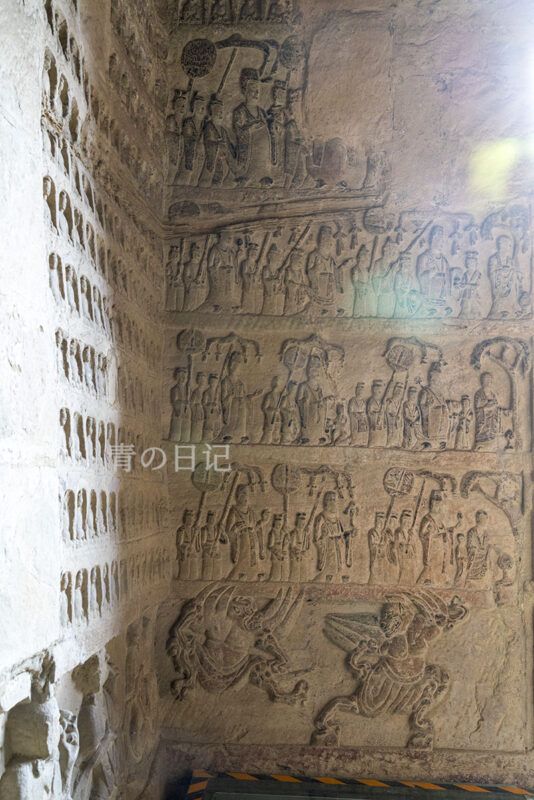

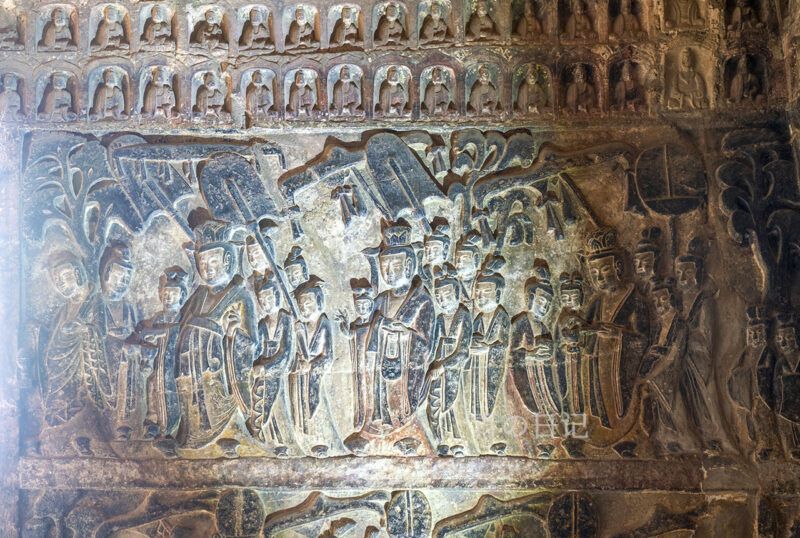

第一窟中的“帝后礼佛图”雕刻的是北魏孝文帝和文昭皇后的供养情形,构图完美、技法娴熟,人物性格鲜明,保存完整,充分表现了北魏皇室前往石窟寺礼佛的宏大场面,是北魏石刻艺术的代表作,因另一处位于洛阳龙门石窟的《帝后礼佛图》被盗往国外,因此成为国内保存最完整的孤品,堪称无价之宝。